�p�\�R���I�I�����p

���̕������O�ꊈ�p

������������

�ڎ�

����b��

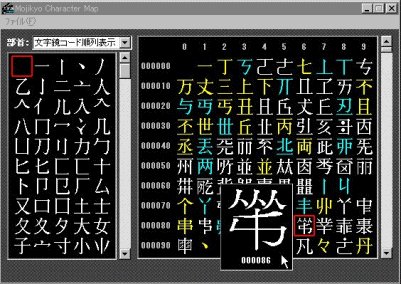

����2�́@Mojikyo Character Map�̓���ƃC���X�g�[��

1.�@�����

2.�@�t���[�ł̕K�v�t�@�C������Ɖ�

3.�@�t�H���g�̃C���X�g�[��

4.�@Mojikyo Character Map�̃C���X�g�[��

5.�@���i�ł̃C���X�g�[��

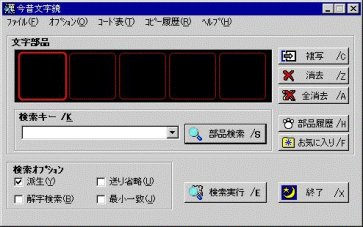

����3�́@Mojikyo Character Map �̑���@

1.�@�N�����Ă݂�

2.�@����W�����v�@�\

3.�@�����̊g��Ɣԍ��\��

4.�@�N���b�v�{�[�h�֓]��

5.�@�ǂ�ȃ\�t�g�Ŏg����́H

����4�́@���̕��������i�ł͂ǂ��Ⴄ�H

1.�@��ʕ\���ƌ����@�\�̈Ⴂ

2.�@�o�͂̈Ⴂ

����6�́@�Z���^����륃f�[�^�x�[�X�ł�������

1.�@Excel97

2.�@�O�l�Z

3.�@�t�@�C�����[�J�[Pro

4.�@�����ɂ���

����7�́@���[�v���Ŋy�X�����쐬

1.�@���悤�Ȃ�O���쐬�̂炢���X

2.�@���[�v���\�t�g�ʼn��K�X����

3.�@����������

4.�@��������͂��݂�Ȃɓǂ�ł��炨��

�����H��

����8�́@�������������e�}�j���A��

1.�@ATOK��MS-IME�Ȃǂő���������

2.�@�O���͕������ԍ���

3.�@Unicode�ɂ����Ȃ��������u���v�ɕϊ�����

4.�@�������ԍ����u���v�ɕϊ�����

����9�́@DTP�ƕ�����

1.�@Windows DTP�ƕ�����TTF Windows��

2.�@Macintosh�ƕ�����TTF Macintosh��

3.�@������PS Font

4.�@TeX��������g��

5.�@�����̓�����@

6.�@���������ԍ��Ƃ��Ẳ���

7.�@���C�Z���X�ɂ���

8.�@�ӎ�

����10�́@���f�B�A�����ƕ�����

1.�@�͂��߂�

2.�@�������t�H���g�̊��p����

3.�@�܂Ƃ�

����11�́@�p�[�\�i�����ł̊�����������̎���

1.�@�l���n�����ƃt�B���^�n�v���O����

2.�@�e�L�X�g�f�[�^

3.�@�ŋ��̊����G�f�B�^�@Aprotool TM Editor

4.�@Unicode2.0�ł̊g��

5.�@Aprotool TM Editor�̊O���T���Q�[�g

6.�@Aprotool TM Editor�ŕ��������g���Ă݂�

7.�@Aprotool TM Editor�̍���

����12�́@�f�[�^�x�[�X�̖�����

1.�@���E�Ɍ��������ꂽ "Mojikyo"

2.�@���T�̓d�q���Ɓw���̕������x

3.�@XML�Ɓw���̕������x�\�f�[�^�x�[�X�̖����Ɍ�����

����13�́@�������ԍ����g���������̓��v����

1.�@�������ԍ��ƃR���s���[�^

2.�@����F�w���@�@�،o�x�̊����p�x����

3.�@��������

����14�́@�������ԍ����������߂̔ėpJPerl�X�N���v�g

1.�@�͂��߂�

2.�@e-count.pl

3.�@m2html.pl

����15�́@������������ւ̂��U��

����16�́@�����^�����̓o�^�ɂ���

����17�́@�t�^CD-ROM�̎g������

1.�@�����p�̑O�ɕK�����ǂ݂�������

2.�@CD-ROM���g��

3.�@�t�^CD-ROM�̓��e

���R����

�R�����@�����t�H���g�쐬�T�[�r�X

�R�����@�����ŕǎ������

�R�����@�O���ɓo�^������

�R�����@��������TRON�ɍڂ�!�H

�@�{���̓��e�Ɋւ��邨�₢���킹�ɕt���܂��ẮA������������̃z�[���y�[�W�i

http://www.mojikyo.gr.jp/

�j�������p���������A�e���ڂ̒��҂ɁA�d�q���[���ɂĒ��ڂ��₢���킹�������B

�@�d�b�ɂ�邨�₢���킹�ɂ́A������������A������ЃG�[�A�C�E�l�b�g�A������ЋI�ɚ������X�Ƃ��ɁA����������Ă���܂���B

�@���A�{���̓��e�ɂ���Ĕ��������A���́E��Q�E�o�ϓI����ѐ��_�I�����Ȃǂɂ��Ă��A������������A������ЃG�[�A�C�E�l�b�g�A������ЋI�ɚ������X�͕ۏ���ؒv���܂���B

�@���̑��A�e�\�t�g�E�F�A�̖Ɛӎ����Ɋւ��܂��ẮA�e�\�t�g�E�F�A�̎g�p���������������Q�Ƃ̏�A�����p�������B

���{���̖{�����ł̗p��\�L�ɂ���

�@MicrosoftR WindowsR 95 operating system,MicrosoftR WindowsR 98 operating system, Windows NTR operating system,WindowsR 95, WindowsR 98, Windows NTR, FrontPageR, OutlookR, Microsoft Internet ExplorerR, Microsoft OfficeR�y��Office���i�Q�Ɋ܂܂��ʃA�v���P�[�V�����A���̑�Microsoft�А��i�̖��̂́A�č�Microsoft Corporation�̕č�����т��̑��̍��ɂ�����o�^���W�܂��͏��W�ł��B�����\�t�g�E�F�A�̖��͖̂{�����ŁA�K�X�ȗ��\�L���邱�Ƃ�����܂��B

�@���A�����̐��i�̉�ʉ摜�́AMicrosoft Corporation�̃K�C�h���C���ɏ]���ĉ�ʎʐ^���g�p���Ă��܂��B

�@���̑��{���ɋL�ڂ̉�Ж��⏤�i���Ȃǂ͊e�Ђ̏��W�܂��͓o�^���W�ł��B�{�����ł�?,R,c�Ȃǂ̃}�[�N�͓��ɖ������Ă���܂���B

�@�l�E�c�̖��ŔЕz����Ă���t���[�E�F�A��V�F�A�E�F�A�Ȃǂ̃\�t�g�E�F�A�́A�����Ƃ��Ă��̍�҂ł���l�E�c�̂ɒ��쌠���A�����Ă��܂��B

�w�p�\�R���I�I�����p�x�ɂ悹��

�@�����͓��{�����̊�Ղ��Ȃ����̂ł���B�����猾���܂ł��Ȃ����A���{�ɕ����̂Ȃ����ɁA�������犿���������Ă����B�����̐�c�͊����̈Ӗ���p�@���w�ԂƂƂ��ɁA���������ɂ��ĉ����������B����ɂ́A�����𗘗p���Ċ����i�����ÓT�j�̌P�ǖ@�i�|��@�j���l�Ă��A���������邱�ƂȂ��ɍ��x�Ȓ����������䂪���Ƃ��邱�Ƃ��ł����B�����g�̉����̍��i���`�㐢�I�j�ɂ͂��łɊ����͂���������{�̓y��ɍ������낵���̂ł���B�\���I�ɂ́A���̓y��̏�Ɂu����v�u���M�v�u���L�v�u�a�́v�ȂǓ��{�Ǝ��̕������ԊJ�����B�܂��A�����A�����ƌĂ�钆���ÓT���������̂܂ܖ͕킷��i�͕킵�Ă��邤���ɁA��������{�Ǝ��Ȃ��̂����ݏo�����悤�ɂȂ�j���Ƃ�����ɍs���A���{�����ɑ傫�ȕ�����߂�Ɏ���B���̂悤�ɁA���������ł͓��{��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�����͋ɂ߂ĕ֗��ȇ��\�L�̓���ł���B���̔����ȗ��A���낢����ǂ�H�v���������A�`�Ɖ��ƈӖ��i�`�j����̂ƂȂ��ċ@�\�����Ă����B������u�\�ӕ����v�ƌĂԂ��A���̂悤�ȋ@�\���������́A���E�Ŋ��������ł���B�`�E���E�`�����˔�����Ă���䂦�ɁA������g�ݍ����ĐV������邱�Ƃ��e�ՂɂȂ�B������́����L���Ȃ̂������̎����_�ł���B�܂��A���̋@�\�����p���ĉ��y����������B���̌��ʁA���E�ōł��D�ꂽ���̂��Y�ݏo����邱�ƂɂȂ�B

�@����ɁA�ڂŌ���v�f����A���`�̔������ӎ�����A�����A�s���A�����Ȃǂ̏��@�|�p�ւ����W���Ă䂭�B

�@���{�l�̏ꍇ�A�����ƁA�������瑢��o���ꂽ���\���������̉����i���������ށj����g���āA�����������܂��蕶���Ƃ����\�L�@�肾�������A����͑�]�����w�̕��ʂŁA�E�]�ƍ��]�̑o��������������D�ꂽ���@�ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ���Ƃ��A���̍ەt�������Ă������B

�@���A�s��̃V���b�N����A�����͎���x��ł����\���ł���Ƃ��āA���������_��[�}���_��������绂������A���ꂪ�����ɋ����ł��������A���ɂ��Ďv�����Ƃł���B�ʔ����̂́A���̘_���𐬂����������̔�\�������́A�p�\�R���A���[�v���̏o���ɂ���Ă��������������Ă��܂������Ƃ��B

�@�����̋@��̏o�����A�����̊w�K�Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�ƗJ�������������悤�����A�ȒP�ȑ���Ō������Ƃ��Ȃ����ɐڂ���@�������A�Ƃ����v���X�v�l������낤�B����V�����@��́A���ꖳ�����Ă͐�ɐi�߂Ȃ����K�{�̕����ɂȂ��Ă���̂�����A�r�W�l�X�ɁA�����ɁA����ɐϋɓI�Ɏ�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Ⴂ�l�������R���s���[�^�[�ɉʊ��ɒ��킵�āA�����̐��E��d�q�̐��E�Ɏ�������Ō������ʂ\���Ă���p�����Ă���ƁA�����g������ɂ���Ċg���錤���̍s������v���A�����ӂ���܂��Ă���Ƃ���ł���B

�@���̓x�A���ɍs���Ă��銿���������]�����釀���̕��������Љ�̖{���o���ɓ���A������̏����̈�[���q�ׂāA�����A�Ƃ��鎟��ł���B

�����\��N�O���\����@�@�@�@�ΐ쒉�v

�i������������@��^���c�@�l �z����@�������j

����b��

�p�\�R���I�I�����p

�����ł́A���������p���[�e�B���e�B�u���̕������v�̋@�\�Љ���s���܂��B �X�ɁA�悭�g����\�t�g���ɂ��āA����̗p�r�ŁA��������̕������g�����@�����Љ�����܂��B

�@

�����̂悤�ȕ��Ɂ�

.

�@�u�w���̕������x���ĉ��H�v�Ƃ�������ɓ�����̂͂Ȃ��Ȃ�������ł��B����ƌ����̂��A�w���̕������x�͒N�����~���������̂ɁA���܂ŊJ��Ă��Ȃ���������̃\�t�g������ł��B

�@�ȉ��ɁA�傫�ȓ�����������܂��傤�B

.

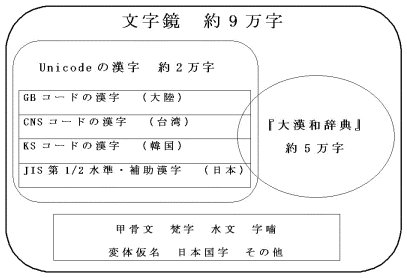

���@��9���������^�����j��ŋ��̕����f�[�^�x�[�X

�@9�����̓��A�����͖�8���������߂Ă��܂��B����8�����̒��ɂ́A���̗L���ȁw�势�a���T�x�Ɏ��߂��Ă����5�����̊����S���������Ă��܂��B���̑��ɕϑ̉����A�b�������A�����Ŏg���Ă��鞐���A�Վ҂��g�����肷��Z�\�l�T�A����ɂ͐́A�{���ōs��ꂽ�����̗V�Z�Ŏg��ꂽ�������̋L���A�͂��܂������̏��������u�����v�̖����ŗL�����Ȃǂ܂Ŋ܂�ł��܂��B

���@��9�����S�����A���Ȃ��̃p�\�R���Ŏg�p�ł��܂�

�@������ƃp�\�R���ɏڂ����l�Ȃ�AJIS�K�i�Ƃ�JIS�R�[�h�Ƃ������t�������Ƃ�����ł��傤�B

�@��G�c�Ɍ�����JIS��ꐅ���AJIS����Ƃ����̂����ʁA���[�v���\�t�g�Ŏg���Ă��镶���ł��B�L�����܂߂č��v��6,879��������܂��B1999�N���ɐV����JIS��O�����AJIS��l���������肳���\��ł����A������ɂ��Ă�9�����ɂ܂ł͓͂��܂���B

�@���ꂪ�A�w���̕������x�ł͑S���g����悤�ɂȂ�̂ł��B

�@�������ɂ͐��i�ł�����܂����A�g�p�����ȂǑS���݂����Ă��Ȃ��t���[�\�t�g�ł�����Ă��܂��B�t���[�\�t�g�ł͖����ŗF�B�ɂ��h���h���z�z�ł��܂��B�w�Z�̐搶�������̎��ƂŔz�邽�߂̃v�����g�쐬�Ȃǂɂ����p����Ă��܂��B

���@�����E��p�E�؍��̊������g���܂�

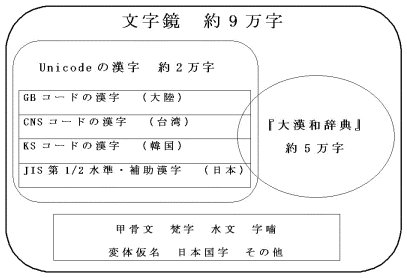

�@�����E��p�E���{�E�؍��̃p�\�R���Ŏg���Ă��銿���͍��v�Ŗ�2��������܂��B

�@���̖�2�����́AISO 10646�Ƃ������ۓI�ɓ��ꂳ�ꂽ�����R�[�h�i���{�ł́u���j�R�[�h�v�Ƃ��ėL���ł��j�Ɉꊇ�œo�^����Ă��܂��B�������́A���̖�2���������ׂĎ��^���Ă��܂��̂ŁA�����嗤�̃p�\�R���Ŏg���Ă���ȑ̎��i���{�l�ɂ͂�����Ɠ���݂̂Ȃ����`�ł��j�A��p�̃p�\�R���Ŏg���Ă���ɑ̎��i���{�̋����Ƒ�̈�v���܂��j�A�؍��̃p�\�R���Ŏg���Ă��銿�����S�����Ȃ��̃p�\�R���Ŏg����̂ł��B

�@�}�Ŏ����ƁA�����̎��^�͈͎͂��̂悤�ɂȂ�܂��B

�������ւ̕������^��

���@�w���̕������x�͖����ŕ������ǂ�ǂ₵�܂�

�����A���Ȃ��ɁA�ƂĂ����������O�̗F�l�������Ƃ��܂��傤�B

�������ɂ��̕������o�^����Ă��Ȃ�������H

������������ɁA���̕�������ĉ������B

�����ł��̕������쐬���܂��B���܂Ń��[�v���\�t�g�Ŏg�����߂ɊO��������Ă����l���A����Ŗʓ|�ȊO���쐬�̎�Ԃ���������܂��B

�@

�@�������ł��傤���H

�@�܂��S���̓����������s�����Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ��������\�t�g�ł��傤�H�{���ł͕t�^CD-ROM�ƘA�����āA���́w���̕������x��O�ꊈ�p������@�������čs���܂��B

.

�@�M�҈ꓯ�͊F�A������u���n�v�̐l�Ԃł��B

�@���Ƃ��ƁA�M�҈ꓯ�����āu�ǂ��������p�\�R���ł����Ɗ������g���邾�낤�H�v�ƍl���Ď��s���낵�Ă����̂ł��B

�@�ł�����A�������Ɠ����Y�݂������Ă��邷�ׂĂ̕��ɁA���̖{��ǂ�Œ��������ƍl���Ă��܂��B �Ⴆ�c

�����q����̖��O�𐳂������őł��o������������肽����

�����k�̖��O�𐳂������őł��o�����������肽���搶

���z�[���y�[�W�Łw�O���u�x�̎��������Ă݂�����

�������▜�t�W�ɋ����������Ă����

�������͊F�A������Ƃ������ŕ\���ł���悤�ɂȂ�܂��B

�@

�������Ƃ̖f�Ղ��s���r�W�l�X�}���A��������K���Ă�����⒆����̐搶

���_�A���|�[�g�A�e�X�g�ȂǂŁA�ȑ̎��Ɠ��{��̍��݂������[�v�����͂��ȒP�ɍ��܂��B

�@

���s���u���ŌÕ����̌�����A���y�̗��j������ȂǂɎQ�����Ă����

���J���`���[�ŏK���Ă���w��������x�̃��|�[�g������������

���ŋ߁A�肢�ɋ����������Ă����

�����[�v���ɕϑ̉����ŏ�������A�����Ɍ�������t������A�Ղ̌��ʂ�Z�\�l�T�Ŏ�������ł��܂��B

�@

�����y�����فE�j���فE���p�فE�����قȂǂɂ��߂̕�

���������p�̓W���v���[�g�A�p���t���b�g�ɍb�������̎ߕ�������ꍇ�ȂǁA�l�X�ȏ�ʂŖ��ɗ��ł��傤�B

�����[�v���œd�q�ʌo�����Ă݂�����

�������k���������߂ɞ����̗��K�����������V����

�������̐��E�I���Ђł��鎙�ʋ`���搶�̂��w���ō��ꂽ�Y��Ȟ��������[�v���ő傫��������邱�Ƃ��\�ł��B

�@

���f�U�C���W�̎d�������Ă����

���b�������➐���A�����ŗL�����Ȃǂ��瑽���̃C���X�s���[�V�������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�@�������A���j�E�N�w�E���w�Ȃǁc���ꂼ��̕������Ɍ������Ă���w������A�����Č����҂̊F����ɂ�����ȕX���^������͂��ł��B

�@

�@�{���ł́A�O���Łu���܂Ńp�\�R���Ŏg���Ȃ������悤�ȓ���ȕ����v���K�v�ȏ�ʂ���̗�Ƃ��đz�肵�A�����l�X�ȏ�ʂŁu�ǂ̂悤�ɂ���ΖړI��B���邱�Ƃ��ł��邩�v�������čs�����@���̂邱�Ƃɂ��܂����B

�@���ʕK�v�ȖړI�ډ���������@��ǂ�ōs�������ɁA�R���s���[�^�ŏ����ǂ̂悤�ɕۑ����A�ǂ̂悤�ɔ��M���A�ǂ̂悤�ɋ��L���邩�c�Ƃ������Ƃ����R�Ɨ����ł���悤�ɂȂ鎖��_���Ă��܂��B

�@

�@�㔼�ł́A�X�Ɉ���i�߂ď��̍ė��p�ɂ��ċ�̗�������������Ƃɂ��܂����B

���̌㔼�����́A���̂܂܃}�l������n�j�Ƃ������z�ł͂Ȃ��A�ǎ҂̊F���ꂼ�ꂪ�������������̕���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɉ��p�ł��邩�c�Ƃ��������l���Ă����������߂̃q���g�W�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��܂��B��w1�A2�N���i���n�w���j�̋��{�ے��ŁA�T�u�E�e�L�X�g�Ƃ��Ă��@�\�ł���悤�Ɂc�Ƃ����ʂ̂�����ƃn�C���x���ȓ��e�ł��B

�@�ǂݐi��ōs�����ŁA���������N�A�b�v��ڎw���Ă���������K���ł��B

.

�������ɂ͑傫�������ē��ނ̃��C���i�b�v������܂��B

��͖����Œ���Ă���t���[�ŁB

������͕t�����l�@�\���[���������i�łł��B

���ʂȏo�͋@�\�Ɋւ��Ă̓t���[�ł����i�ł�����ł��B

�{���̕t�^CD-ROM�ɂ́A�t���[�ł����^���Ă��܂��B

�@�����ŁA�{���ł͐��i�łɊւ��ẮA�ǂ�ȕt�����l�@�\�����邩������}�ł������Ȃ���Љ��ɗ��߁A��Ƀt���[�ł𗘗p���ċ�̓I�Ȏ���������čs���܂��B

�@

�@�ȉ��Ƀ\�t�g�E�F�A�̈ꗗ�������Ă݂܂��B

|

�\�@�t�@�g�@�� |

���@�@�e |

����� |

�t�^CD-ROM���^ |

| 1 |

Mojikyo Character Map Ver2.02 TTF�Ή��� |

Free��

�o�̓c�[�� |

������������ |

�� |

| 2 |

�w���̕������xVer2.0 |

���i��

28000�~�i�ŕʁj |

�I�ɚ������X |

�~ |

| 3 |

Windows�pTrueType Font |

Free��/���i��

���ʎg�p�t�H���g |

������������ |

�� |

| 4 |

Macintosh�pTrueType Font |

Free��

Macintosh�p�t�H���g |

������������ |

�� |

| 5 |

Type1�`��

1�o�C�gPS Font |

Free��

PS�v�����^�p�t�H���g |

������������ |

�� |

| 6 |

GIF�摜�`�����`�\��

(24dot,96dot) |

Free��

�摜�t�H���g |

������������ |

24dot��1,2����o�͉� |

| 7 |

Tex�p�t�H���g |

Free��

Tex�p�t�H���g |

������������ |

�� |

�@��L�\���́u������������v�Ƃ́A������������̃z�[���y�[�W�������\�ł��邱�Ƃ������܂��Burl�͎��̒ʂ�ł��B

���@Mojikyo Character Map Ver2.02 TTF�Ή���

�@�{���ň�ԏd�_�I�ɏЉ��Windows�p�̌����E�o�̓c�[���ł��B���̃c�[�����g���ĕ��������������A���ʂȏo�͋@�\���g���ă��[�v���Ȃǂɓ��͂��܂��B�{���̕t�^CD-ROM�ɂ����^���Ă��܂��B

���@�w���̕������P����8����TTF�Łx

�@�i���j�G�[�A�C�E�l�b�g�J���A�I�ɚ������X���s�̐��i�łŁA�S���̏��X���œ���ł��܂��B�t���[�łƐ��i�ł̈Ⴂ�ɂ��ẮA��ł��ڂ������čs�����Ƃɂ��܂��B

���@Windows�pTrueType Font

�@�t���[�ŁA���i�łŋ��ʂɎg����Windows �p�̃t�H���g�ł��B

���i�łɕt���Ă��郂�m���t�H���g�͖����ő�O�҂ɔz�z�ł��܂��B�������́A�t�H���g�Ɋւ��Ă͂����܂ł������Ȃ̂ł��B

�@���̃t�H���g���{���t�^CD-ROM�Ɏ��^���Ă��܂��B

�@��������9�������������A�h���h��������V�����lj����čs���܂��̂ŁA�����Ɉ�x�lj��X�V����܂��B�X�V���ꂽ�t�H���g�͕�����������̃z�[���y�[�W�Ŗ������J����܂��B�C���^�[�l�b�g�Ɍq��������̐l�́A���X�̓t�H���g������������肵�čX�V���ĉ������B

�@�Ȃ��A����̗\����ȒP�ɏ����Ă����܂��ƁA1999�N���ɐ���\���JIS��O/��l�����ɂ��Ή��\��ł��B

�@�܂��A�����̍l�Ïo�y���Ɍ�����^�n�����A���Ɍ��ꎩ�̂������Ă��܂������ĕ����A�n���R�Ȃǂō����g����⽏��i��⽁j�A����ȂǂɌ���������Ȃǂ����^��\�肵�Ă��܂��B

���@Macintosh�pTrueType Font

�@Windows�pTrueType Font�����ɂ���Macintosh�p�ɕϊ����ꂽ�t�H���g�ł��B

�@Macintosh�p�̌����\�t�g�͍��̂Ƃ��돀���ł��Ă��܂��A�w�势�a���T�x���^�͈͂̕����Ɋւ��Ă͊ȈՍ������쐬����Ă��܂��B

�@���̃t�H���g�ƊȈՍ������A�{���t�^CD-ROM�Ɏ��^���Ă��܂��B

���@Type1�`��1byte PS Font��

�@�����͎�Ɉ���Ǝ҂����TeX�i�p�[�\�i�����Ŏg����g�ŗp�̃\�t�g�j���[�U�̕��̂��߁A�܂��AFreeBSD��Linux�Ȃǂ�Unix�x�[�X�̊��ł��g�p�ł���悤�ɁA�Ƃ����Ӑ}�ō쐬���܂����B

�@��ʂ̃p�\�R�����[�U�͂܂��W����܂��A���L������Ŏg���Ē����Ƃ����ړI�ŊJ�����܂����B

�@1byte�̕����̈��256�����P�ʂŊ��蓖�ĂĂ��܂��̂ŊC�O�̃\�t�g�E�F�A�ł����p�ł���ł��傤���APS�v�����^��Z�b�^�̃n�[�h�f�B�X�N�փ_�E�����[�h���ė��p����ۂɂ��A�K�v�ȊO�����܂ޕ��������A�]������ς݂܂��BTeX���[�U�͗e�Ղ�1byte PK Font�֕ϊ����ė��p�ł���ł��傤�B

�@����*.ps�t�H���g�ɉ�����*.afm,*.inf,*.map,*.pfb,*.pfm,*.tfm���̃t�@�C�����A�{���t�^CD-ROM�Ɏ��^���Ă��܂��B

�@24dot�̑傫����96dot�̑傫��������܂��B

�@Mojikyo Character Map Ver2.02 TTF�Ή��ł�A�w���̕������x���i�ł����24dot�̑傫����BitMap�`���摜���o�͂ł��܂��B

�@�܂��A�C���^�[�l�b�g�ɂ��镶����������̃z�[���y�[�W�ɂ�24dot�A96dot�o���̑傫����Gif�`���摜�����ꂼ���9�������u���Ă���܂��B�C�O�̐l�Ɋ����₩�Ȃ������������̃z�[���y�[�W�����ĖႢ�����Ƃ��ȂǂɁA���̉摜�t�@�C���փ����N��Γ��{��ł�Windows�p�t�H���g�������Ă��m���ɓǂ߂�悤�ɂȂ�܂��B

����2�́@Mojikyo Character Map�̓���ƃC���X�g�[��

2.�@�t���[�ł̕K�v�t�@�C������Ɖ�

3.�@�t�H���g�̃C���X�g�[��

4.�@Mojikyo Character Map�̃C���X�g�[��

����3�́@Mojikyo Character Map �̑���@

�R�����@�����t�H���g�쐬�T�[�r�X

����4�́@���̕��������i�ł͂ǂ��Ⴄ�H

.

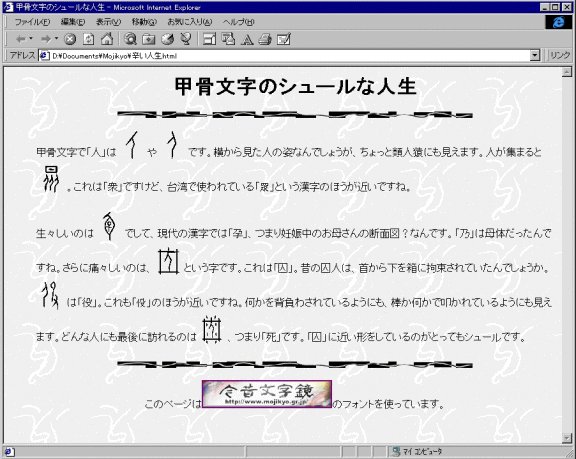

����5�́@�������Ńz�[���y�[�W�����ɂ�

.

1.�@�������ōL����z�[���y�[�W�̕\����

�@�C���^�[�l�b�g�̔����I�ȕ��y�ɂ���āA���疜�Ƃ������Ƃ�������z�[���y�[�W���炳�܂��܂ȏ�����肷�邱�Ƃ��ł��A�܂��l����y�ɁA�S���E�Ɍ����ď��M���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�������A�摜�≹�y�Ƃ�����������}���`���f�B�A�Ɋւ��Ă͂ǂ�ǂ�ƊJ�����i�߂��Ă��܂����A�̐S�̕����⌾��Ɋւ��ẮA������̍��݂�����A����������Ȃ��A�Ȃǂ̖�肪����A�܂��܂��^�̕��y�Ƃ͌����Ȃ���������܂���B

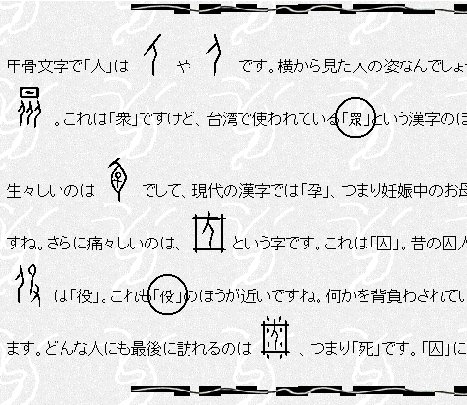

�@���̃Z�N�V�����ł́A�������������t���[�Ō��J����Ă���t�H���g���g���āA����܂ł̃z�[���y�[�W�Ƃ͈ꖡ�����Ⴄ���̂��A��肽���Ǝv���܂��B�������t�H���g�Ɏ��^����Ă��鐔�����̊����݂̂Ȃ炸�A�܂�ŊG�̂悤�ȍb�������E������A����ȏ��̞̂����̃t�H���g�́A�����̕����ɂƂǂ܂�Ȃ��A�ڂŌ��邾���ł��y���߂���̃}���`���f�B�A�ƌ����邩������܂���B

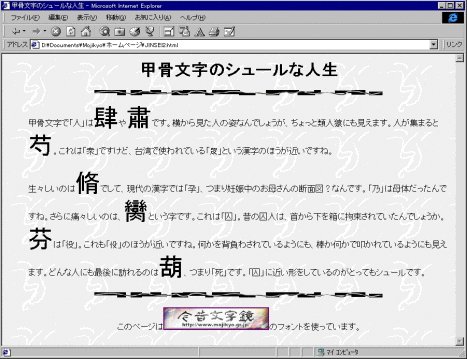

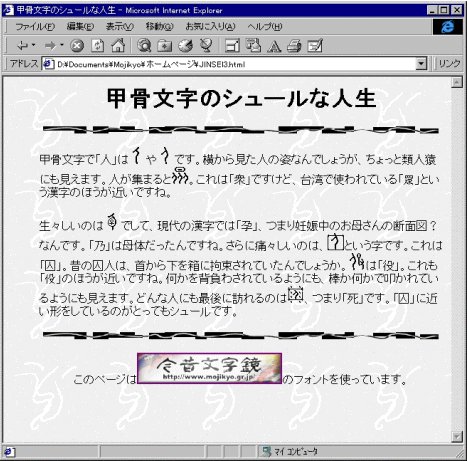

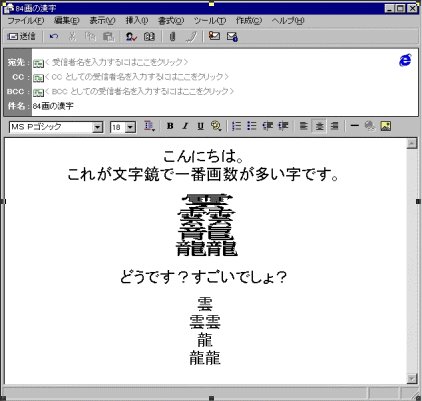

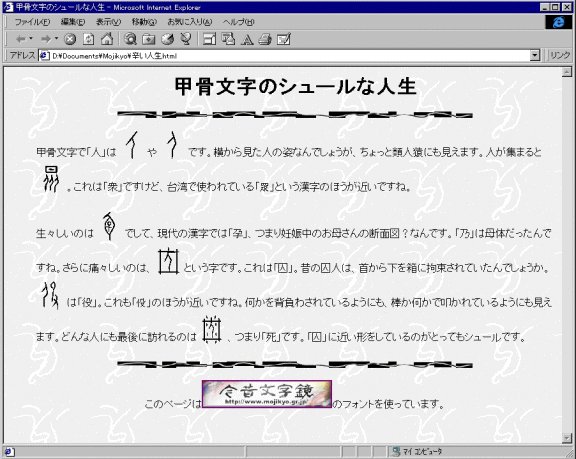

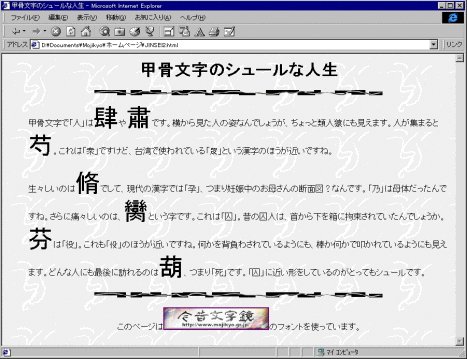

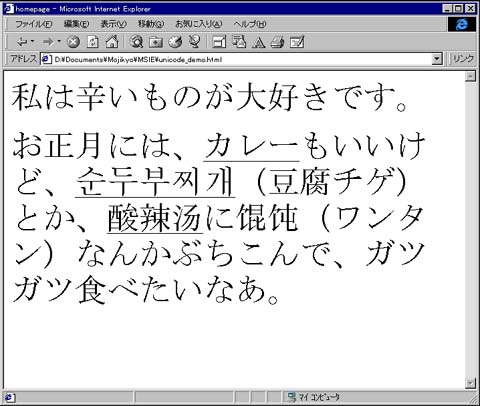

�@���Ƃ��āA�b���������g���������ȒP�ȃy�[�W���������������Ǝv���܂��y�}1�z�B

�y�}1�z

.

2.�@�����S�ɂƂ߂Ă�����������

1)�@�ЂƂ�ł������̐l�Ɍ��Ă��炤���߂�

�@�������t�H���g���g�����z�[���y�[�W������Đ��E���̐l�Ɍ��Ă��炤�ꍇ�A���ӂ��Ă����Ȃ�������Ȃ��_������������܂��B

�{���ɕ������t�H���g����Ȃ��Ⴞ�߂Ȃ̂��H

�������t�H���g���g���Ă��邱�Ƃ�\�����Ă��邩�H

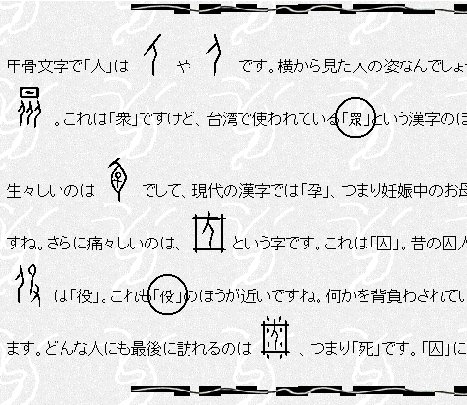

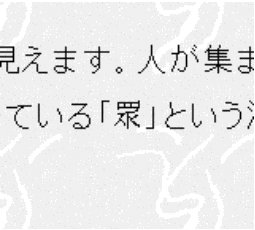

�@�܂�1.�̏ꍇ�A��̗��Ō����ƁA�ۂň͂��������y�}2�z��MSIME�Ȃǂł͕��ʁA���͂ł��Ȃ������ł����A�������t�H���g���Ȃ��Ă��\���ł��Ă��܂������ł��B

�y�}2�z

�@���́u

�v�Ɓu

�v�Ƃ������́AUnicode�Ƃ��������R�[�h�Ɋ܂܂�Ă��镶���ł��BUnicode�͖�Q�����̊����̂ق��A���܂��܂ȍ��̕��������^�����R�[�h�ł���AInternet Explorer��Netscape Communicator�Ȃǂ�K�ɐݒ肷�邱�Ƃɂ���āA�������t�H���g�̑��l���ɂ͋y�Ȃ��ɂ��Ă��A���Ȃ葽���̕�����\�����邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������t�H���g���t���[�Ō��J����Ă���Ƃ͌����A�S���E�ɕ��y���Ă���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł�����A���ۋK�i�ɂƂ肢����Ă���Unicode��D�悵�Ďg���A�Ƃ����̂��}�i�[�ƌ����邩������܂���B���̕�����Unicode�Ɋ܂܂�Ă���̂��ǂ����ɂ��ẮA�w���̕������x���i�ł́u�������v�E�B���h�E�Ȃǂł킩��܂��B

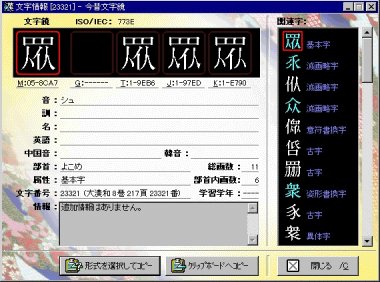

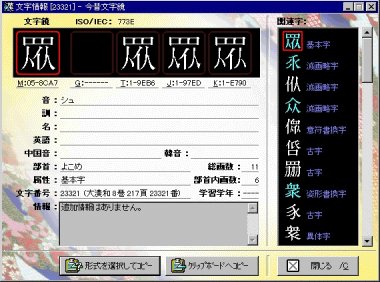

�y�}3�z�́uISO/IEC�v�Ƃ́AISO�Ƃ������ەW�����@�\�ɂ��K�i�ԍ��̂��ƂŁA���́u773E�v�Ƃ����̂�

Unicode�̔ԍ��P

�ɂȂ�܂��B

�y�}3�z

�@�w���̕������x�ł͐��i�łł��t���[�łł�Unicode�e�L�X�g�ł̏o�͂ɂ��Ή����Ă��܂����A�܂�Unicode���������߂֗̕��ȃc�[������������o����Ă��܂��̂ŁAUnicode���g�����z�[���y�[�W�����̂͂���قǓ�����Ƃł͂���܂���BUnicode�̃t�H���g�𗘗p�����z�[���y�[�W�̍����ɂ��ẮA���̃Z�N�V�����ł��ȒP�ɐ������܂����A�{�i�I�ɂƂ肭�݂����l�͊����������������ҁw�d�]�����w�x�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ă��������B

�@����2.�ɂ��Ăł����A�������t�H���g�́A������������𒆐S�Ƃ��������̐l�̑P�ӂƏ�M�ɂ���ď�W�߂��A�f�U�C������A�t���[�Ō��J����Ă��܂��B���̋Ɛтɐ����ȕ]����^���A�܂����̑P�ӂɊ��ӂ��邱�Ƃ��Ȃ�����A�K������u�t���[�v�̊��͕ۂĂȂ��ł��傤���A�܂��Ă┭�W�����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B

�y�}4�z

�@�y�}4�z�̂悤�ɕ������̃o�i�[���f�����i�f�U�C���̓s���ȂǂŃo�i�[���g���Ȃ��ꍇ�́u���̕������v�ƕ����ŏ��������悤�ł��j�A������������̃z�[���y�[�W�i������Net�j�ւ̃����N�邱�ƂŁA�������𗘗p����l�X�̗ւ��g����A�����ɂ��Ă̒m���̒~�ςƌ𗬂��X���[�Y�ɍs����ł��傤�B

.

3.�@�z�[���y�[�W�̐v

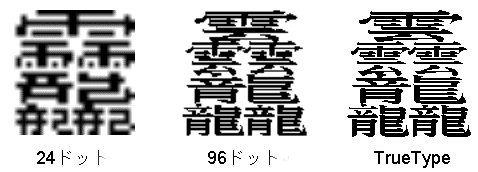

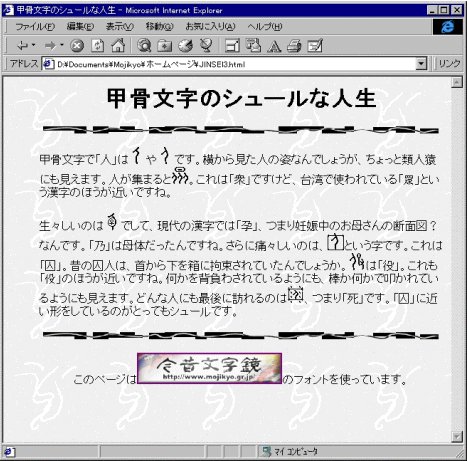

�\�\TrueType Font���r�b�g�}�b�v�t�H���g��

�@���Ď��ɁA�z�[���y�[�W�̌��h�������肷��t�H���g�̖��ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B�������t�H���g�ɂ͂������̒ʂ�A3��ށiTrueType Font�A24dot�r�b�g�}�b�v�t�H���g�A24dot��96dot��GIF�����N�V�X�e���j������킯�ł����A���ꂼ��ɒ����ƒZ��������̂ŁA�ǂ̂悤�ȃz�[���y�[�W�����̂��ɂ���Ďg�������Ȃ���Ȃ�܂���B

|

���� |

�Z�� |

|---|

| TrueType Font |

�傫����ς��Ă����ꂢ�B

�\���������B |

�t�H���g���C���X�g�[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|---|

| 24dot�r�b�g�}�b�v�t�H���g |

�T�C�Y���������̂ŕ\������r�I�����B

�t�H���g�������Ă��Ȃ��Ă��悢�B |

�傫����ς���ƌ��ɂ����B

�搔�����������𐳊m�ɕ\���ł��Ȃ��B |

|---|

| 24dot�E96dotGIF�����N�V�X�e�� |

�t�H���g�������Ă��Ȃ��Ă��悢�B |

�傫����ς���ƌ��ɂ����B |

|---|

1)�@TrueType Font�̒����E�Z��

�@TrueType Font�̏ꍇ�A�C���X�g�[����������Ă���A��̗�ɂ������悤�ȃy�[�W�������ƌ����Ԃɕ\������܂��B�������A�傫����ς��Ă����炩�ȋȐ��ŕ\������܂��B�������A������TrueType Font���C���X�g�[������Ă��Ȃ��R���s���[�^�ł��������ƁA�y�}5�z�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ł́A�V���[����ʂ�z���ĈӖ��s���ł��B

�y�}5�z

�@���鑤�ɂ��t�H���g���_�E�����[�h����������̂ł��傤���A���v���\MB�ɂ�����ԃt�@�C�����_�E�����[�h���A�C���X�g�[������͈̂��J�ł��B

2)�@�r�b�g�}�b�v�t�H���g�̗��_�E��_

�@����A�r�b�g�}�b�v�t�H���g�̏ꍇ�͉摜�ł�����A���̃z�[���y�[�W�̉摜�Ɠ����ł��̏ꂻ�̏�Ń_�E�����[�h����܂��B�ł�����ATrueType Font���C���X�g�[������Ă��Ȃ��Ă��A�����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�T�C�Y�̏�����24�h�b�g�t�H���g���g���A�������Ȃ����TrueType Font�قǂł͂Ȃ��ɂ��悠���ƌ����Ԃɕ\������邱�Ƃł��傤�y�}6�z�B

�y�}6�z

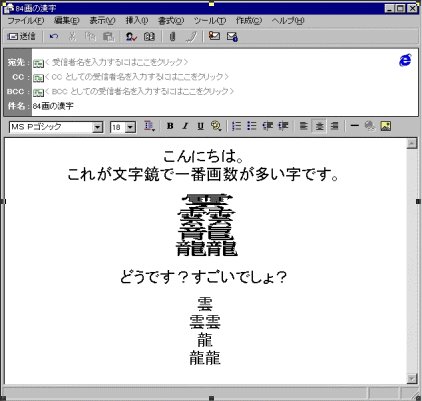

�@�������r�b�g�}�b�v�t�H���g�̖��́ATrueType Font�Ƃ������āA�傫����ς���ƋȐ��ȂǂɃf�R�{�R���ڗ����Ă��܂����Ƃł��B�܂��A�搔�̑��������ɂ��ẮA�\���Ɍ��E������܂��B�w���̕������x�ɂ�84��̊��������^����Ă��܂����y�}7�z�ATrueType Font�ł͂�����ƕ\���������̂́A�𑜓x�̍���96�h�b�gGIF�摜�ł��ꕔ�A�ׂ�Ă��܂��܂����A24�h�b�gGIF�摜�ł́u�_�v�ł͂Ȃ��u�J�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��i����ł��Ȃ�ƂȂ��ǂ߂Ă��܂��̂́A�f�U�C�����悢����ł��傤�j�B

�y�}7�z

�@������ɂ���A�e��t�H���g�̓�����c�������s��������Ȃ���A�����̍�肽���z�[���y�[�W�ɍł��ӂ��킵���t�H���g��I��Ŏg���Ă������Ƃ��̐S�ł��B��y�ɕ\���������ꍇ��24�h�b�g�t�H���g�ŁA�i84��̊����Ȃǂ������āj�M��Ȃǂ��������茩�������ꍇ��96�h�b�g�t�H���g�ŁA�t�H���g�̑傫����f�U�C���Ȃǂɂ�����肽���ꍇ��TrueType Font�ŁA�Ƃ�������ɁA�ꍇ�ɉ����Ďg�������܂��傤�B

.

�@�z�[���y�[�W��������o���̂���l�Ȃ�A�������t�H���g���g���Ă̎��ۂ̍�Ƃ͂Ƃ��Ă��ȒP�ł��B�܂��A���߂Ă��Ƃ����l�ł��A���[�v�����g�������Ƃ��������Ȃ���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�p�\�R���\�t�g����舵�����X�ɑ����^�Ԃ��A�C���^�[�l�b�g��ɂ���Vector�\�t�g�E�F�A�E���C�u�������V���b�v�v(

http://www.vector.co.jp/

)�⢑��̓m�(

http://www.forest.impress.co.jp/

)���̃_�E�����[�h�T�C�g�ɃA�N�Z�X����A����ނ��̃z�[���y�[�W�쐬�A�v���P�[�V��������ɓ���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B

�@�����ł́A�������t�H���g���g�����z�[���y�[�W���̐����ɂ��Ă͔�r�I�ڂ����L�q���܂����A��ʓI�ȃz�[���y�[�W�̍����ɂ��Ĉꂩ���������悤�Ȏ����͂Ȃ��̂ŁA���X�ɂ����������ł���}�j���A���{�����Q�Ƃ��Ă��������B

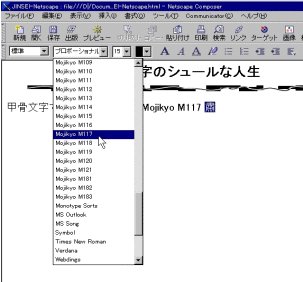

�@�z�[���y�[�W�쐬�̂��߂�HTML�G�f�B�^�́A�C���^�[�l�b�g�l�C�ɉ�����Đ�����Ȃ�����܂��̂ŁA�����ł��ׂĂ��Љ�邱�Ƃ͂ł��܂��A�����ł�Netscape Composer�ɂ��ĉ���������Ǝv���܂��BNetscape Composer�́ANetscape Communicator�̈ꕔ�Ƃ��āA�C���^�[�l�b�g��G���̕t�^CD-ROM�ȂǂŖ����z�z����Ă��܂��B

�@TrueType Font����͂���ꍇ�ANetscape Composer�͂���قǓK���Ă���Ƃ͌����܂���BNetscape Composer�ɂ́m���b�`�e�L�X�g�n�`�������̂܂ܓ\����邪�ł��Ȃ�����ł��B

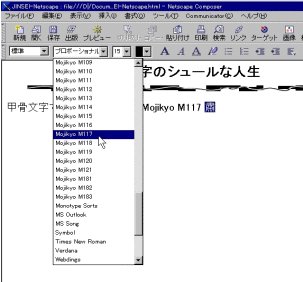

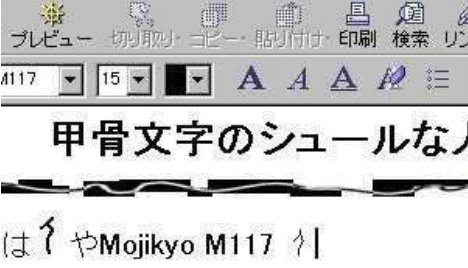

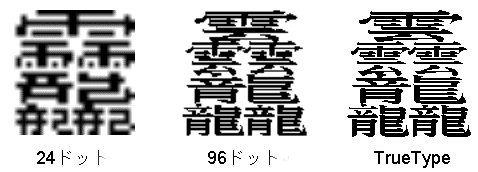

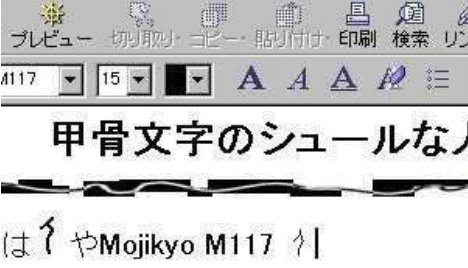

�@TrueType Font����͂��邽�߂ɂ́A�܂��m�`����I�����ăR�s�[�n�Łm�t�H���g���{�e�L�X�g�n��I�сA�N���b�v�{�[�h�ɃR�s�[���܂��y�}8�z�B�����Netscape Composer�ɓ\�����ƁA�uMojikyo M117 ��v�Ƃ��������R�s�[����܂��̂ŁA���́u��v��I�����āuMojikyo M117�v�Ƃ����t�H���g�ɕύX����y�}9�z�A�������t�H���g�̍b�������ɂȂ�܂��y�}10�z�B�Ō�ɁuMojikyo M117�v�������ЂƂƂ���I���ł��B

�y�}8�z

�y�}9�z

�y�}10

�@�t�ɁA�r�b�g�}�b�v����͂�����@�͊ȒP�ł��B�m�`����I�����ăR�s�[�n�Łm�r�b�g�}�b�v�C���[�W24dot�n��I�����A�N���b�v�{�[�h�ɃR�s�[�������̂��A���̂܂ܓ\����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�mInternet URL 24dot�n���邢�́mInternet URL 96dot�v���R�s�[�����ꍇ�A���j���[�́m�}���n����mHTML�^�O�n�_�C�A���O�����������A�����Ɂw���̕������x����R�s�[����URL��\����܂��y�}11�z�B�R�s�[��������͂����ƕ\������܂��A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����Ă����ԂŃ��j���[�́m�\���n���m�ēǂݍ��݁n�����s����ƁA�����Ƃ����\���ɂȂ�܂��B

�y�}11�z

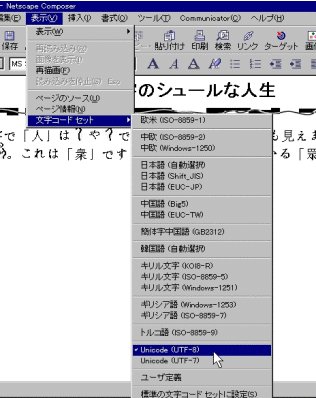

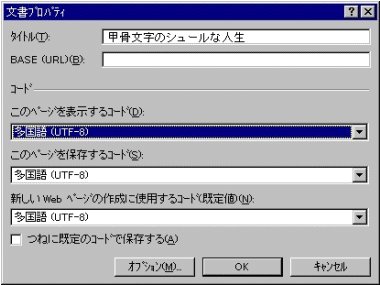

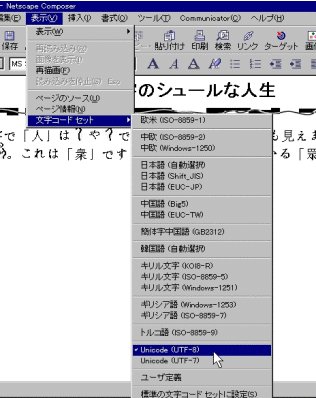

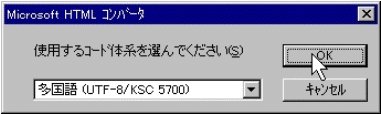

�@Unicode�̕�������͂��邽�߂ɂ́A�m�����R�[�h�Z�b�g�n���mUTF-8�n�ɐݒ肵�܂��y�}12�z�B�w���̕������x������͂���ꍇ�A�m�`����I�����ăR�s�[�n�ŁmUnicode�e�L�X�g�n��I�сA�N���b�v�{�[�h�ɃR�s�[���܂��B��������̂܂�Netscape Composer�ɓ\����邱�Ƃ��ł��܂��B�������AUnicode��\���ł���t�H���g���Ȃ��ƁA�ɂȂ����蕶�����������肵�܂��B

�y�}12�z

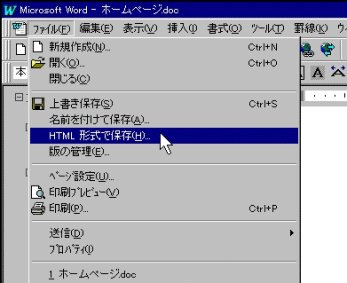

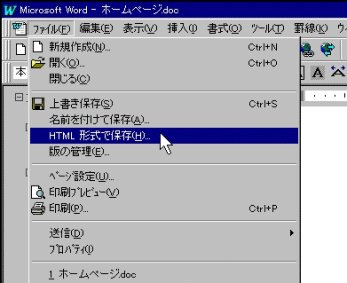

�@TrueType Font���g���ꍇ�AMicrosoft Word97/98���g���̂��肩������܂���B�V�K�쐬�̏ꍇ�A�mWeb�y�[�W�n��I�����邱�ƂŁy�}13�z�AWord��HTML�G�f�B�^�Ƃ��Ă��N�����܂��B�܂��AWord97/98�ŕ��ʂɍ����������HTML�ŕۑ��������ꍇ�A�mHTML�`���ŕۑ��n��I�����܂��y�}14�z�B

�y�}13�z

�y�}14�z

�@Word97/98�ł́A�w���̕������x�ŏo�͂���郊�b�`�e�L�X�g���A���ʂ̃��[�v���ł̕ҏW�Ɠ����悤�ɁiWord�̓��[�v���E�\�t�g�Ȃ̂ł�����A������O��������܂��j���ړ\����邱�Ƃ��ł��܂����AUnicode�ɂ��ŏ�����Ή����Ă��܂��B�w���̕������x����́A�m�`����I�����ăR�s�[�n�ŁmUnicode�e�L�X�g�n��I�сA�N���b�v�{�[�h�ɃR�s�[���܂��B��������̂܂�Word97/98�ɓ\����邱�Ƃ��ł��܂��B�������AUnicode��\���ł���t�H���g���Ȃ��ƁA�ɂȂ����蕶�����������肵�܂��B

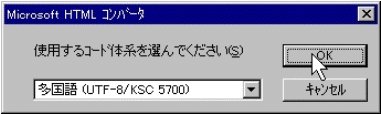

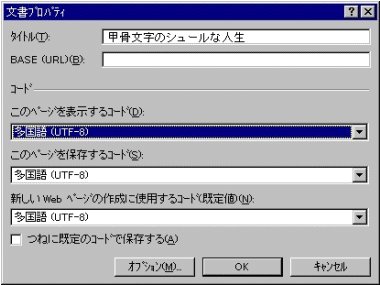

�@Unicode�������g���ăz�[���y�[�W��������ꍇ�A�ۑ��̍ۂɏ������ӂ��K�v�ł��B�ŏ�����HTML��ҏW���Ă����ꍇ�i�V�K�쐬�ŁmWeb�y�[�W�n��I�����Ă����ꍇ�j�́A���j���[�́m�t�@�C���n���m�v���p�e�B�n�ŁA�z�[���y�[�W�̕����R�[�h���m������iUTF-8�j�n�ɐݒ肵�܂��y�}15�z�B�܂��A���ʂɕҏW�����������m�t�@�C���n���j���[�́mHTML�`���ŕۑ��n�ɂ���ĕۑ�����ꍇ�A�mHTML�R���o�[�^�n�Ƃ����_�C�A���O���\������܂��̂Ły�}16�z�A�����Łm������iUTF-8/KSC 5700�j�n��I�����܂��B�������邱�ƂŁAUnicode�̕�����������ƕۑ�����܂��B

�y�}15�z

�y�}16�z

�@����A�r�b�g�}�b�v�ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł��B���̂悤�ɁA�����Ɠ����悤�Ȉ����Ńr�b�g�}�b�v�𗘗p���悤�Ƃ��Ă��AWord�̕ҏW�@�\�͂����́u�}�v�Ƃ��ĔF�����Ă��܂��āA�����Ƀr�b�g�}�b�v�ߍ��ނ��Ƃ��ł��Ȃ��悤�ł��i�E�A���������I�������Ȃ��j�B

�@�^�O�������������Ă����HTML�G�f�B�^��Word�͕֗��ł����A���̒��ɂ́u�@�B�̓f���o���R�[�h�ȂǁA���ĂɂȂ��I�v�Ƃ���ɁA���ʂ̃G�f�B�^��HTML�^�O�������Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��l�����܂��i���͕M�҂����̂ЂƂ�ł��j�B�܂��A�����łȂ��l�ł��AHTML�G�f�B�^��Word�ł͂ł��Ȃ������Ȓ������������ꍇ�ȂǂɁA�G�f�B�^���g���Ē��ڃ^�O��ҏW����ꍇ�����邩������܂���B

�@TrueType Font�ɂ��Ẵ^�O�������ꍇ�A�܂��A�w���̕������x�́m�`����I�����ăR�s�[�n�Łm�t�H���g���{�e�L�X�g�n��I�сA�N���b�v�{�[�h�ɃR�s�[���܂��B������G�f�B�^�ɓ\�����ƁA�uMojikyo M117 ��v�Ƃ����悤�ȕ����R�s�[����܂��̂ŁA���̂悤��FONT�^�O��lj����܂��B

�@�@�@�@��

�@<FONT FACE="Mojikyo M117">��</FONT>

�@�r�b�g�}�b�v�t�H���g�̏ꍇ�́A�m�`����I�����ăR�s�[�n����mInternet URL 24dot�n���邢�́mInternet URL 96dot�n���R�s�[���A����ڃG�f�B�^�ɓ\����܂��y�}17�z�B

�y�}17�z

�@Unicode�̕�������͂���ꍇ�AAprotool TM Editor�i��11�͎Q�Ɓj�̂悤��Unicode�ڕҏW�ł���A�v���P�[�V�������g���̂���ł����A���{��iJIS�R�[�h�j���������Ȃ����ʂ̃G�f�B�^�ł��AUnicode��ҏW�E�\�����邽�߂́u���Z�v������܂��B���������̃e�N�j�b�N�́AMicrosoft Internet Explorer�̃o�[�W����4�ȍ~�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł̂݉\�ł��B

�@�w���̕������x�́m�`����I�����ăR�s�[�n�ŁmUnicode�^�O�i10�i�j�n��I���A�R�s�[���y�}18�z�A�G�f�B�^�ɓ\����܂��B�\��������ʂ͎��̂悤�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

�y�}18�z

�@����͈ꌩ�A�Ӗ��s���ȋL���ł����AInternet Explorer��ʂ��Č���A������ƕ\������܂��y�}19�z�B

�y�}19�z

�@����́AHTML�̎��ɃC���^�[�l�b�g�ŕW���ɂȂ�Ɩڂ���Ă���XML�ieXtensible Markup Language�j�́u�����Q�Ɓv�ƌĂ����̂ŁA�u&#�v�Ɓu;�v�̊Ԃ�Unicode�ԍ���\�L���邱�Ƃł��ꂪUnicode�̂��镶���ł��邱�Ƃ�\�����Ă��܂��B���݁AInternet Explorer��XML�@�\���ꕔ�������Ă��邽�߁A���̂悤�ɕ\�������A�Ƃ����d�|���ł��B�o�[�W����4�ł́A�܂��A16�i����Unicode�^�O�̓T�|�[�g����Ă��܂���̂ŁA�m�`����I�����ăR�s�[�n���mUnicode�^�O�i16�i�j�n�̎g�����͂��܂肠��܂��AInternet Explorer �̃o�[�W����5���͂��߁AXML�͂��ꂩ��ǂ�ǂy���Ă����܂��̂ŁA������g�������o�Ă���ł��傤�B

�@���̑��AHTML�̃^�O�ɂ��ẮA��发���Q�Ƃ��Ă��������B

5)�@Perl�ɂ��e�L�X�g�G�f�B�^����̈ꊇ�ϊ��i�㋉�ҁj

�@��������́A�v���O���~���O��Perl�Ȃǂɂ��Ă̒m��������l�̂��߂́u�㋉�ҁv�ł��B�����ł��Ȃ��Ă����邱�Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�ǂݔ���Ă��������Ă����������ł��B

�@�v���[���e�L�X�g�ō��ꂽ�t�@�C�������������āA���̊O�������ԍ���w�势�a���T�k�C���Łl�x�̔ԍ��œ���Ă����ꍇ�A�������ꊇ����HTML�`���ɂł��Ȃ����낤���H�Ƃ����v�]������Ƃ������܂��B�������ԍ��ƕ������t�H���g�͈��̖@���őΉ����Ă���̂ŁA�ꊇ�ϊ��͉\�ł��B

�@�r�b�g�}�b�v�t�H���g�ŕ\������ꍇ�A�������ԍ��ƕ����t�H���g�̃t�@�C�������Ή����Ă��܂��̂ŁA�ϊ��͗e�Ղł��B�T���v���Ƃ��Ď��̃X�N���v�g�������܂��B

�@$filename = shift;

�@$s = '<IMG SRC="';

�@$e = '.gif">';

�@open(f, $filename);

�@open(w, "> $filename.html");

�@print w "<HTML>\n";

�@print w "<HEAD>\n";

�@print w "<TITLE>$filename</TITLE>\n";

�@print w "</HEAD>\n";

�@print w "<BODY>\n";

�@print w "<PRE>\n";

�@while(<f>){

�@ s/\@(\d+)/$s.substr("00000$1", -6, 6).$e/eg;�@�@�@�@�@�@�c�c�c(1)

�@ print w;

�@}

�@print w "</PRE>\n";

�@print w "</BODY>\n";

�@print w "</HTML>\n";

�@���e�͂ƂĂ��P���ł����A�����́i�B��́j���S�ł���(1)�ɂ��ĕ⑫����ƁA�u@�v�ɑ��������̗�����ԍ��ƌ��Ȃ��āA�����̑O�ƌ��Ƀ^�O��t���Ă��܂��B���́usubstr�v�́A������6���łȂ��ꍇ��z�肵�āi�Ⴆ�u123�v���Ƃ���Ɓj�A�����̓��Ɂu00000�v�����āi�u00000123�v�j�A��납��6��������Ă��܂��i�u000123�v�j�B

�@���̃X�N���v�g�ʼn��̗ᕶ�͎��̂悤�ɕω����܂��B

�b�������Łu�l�v��@095200��@095201�ł��B�����猩���l�̎p�Ȃ�

�ł��傤���A������Ɨސl���ɂ������܂��B

�@�@�@��

�@<HTML>

�@<HEAD>

�@<TITLE>sample.txt</TITLE>

�@</HEAD>

�@<BODY>

�@<PRE>

�@�b�������Łu�l�v��<IMG SRC="095200.gif">��<IMG

SRC="095201.gif">�ł��B�����猩���l�̎p�Ȃ�ł��傤���A�������

�ސl���ɂ������܂��B

�@</PRE>

�@</BODY>

�@</HTML>

�@TrueType Font�ւƕϊ�����ꍇ�A�������ԍ�����v�Z�������ʓ|�ł��B�����ł́A�ٍ�̃T�u���[�`���im2html.pl�j���g���ĕϊ����Ă��܂��܂��傤�B

�@require 'm2html.pl';�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�c�c(1)

�@$filename = shift;

�@$s = '<FONT face="';

�@$e = '</FONT>';

�@open(f, $filename);

�@open(w, "> $filename.html");

�@print w "<HTML>\n";

�@print w "<HEAD>\n";

�@print w "<TITLE>$filename</TITLE>\n";

�@print w "</HEAD>\n";

�@print w "<BODY>\n";

�@print w "<PRE>\n";

�@while(<f>){

�@ s/\@(\d+)/$s.join('">', &m2html($1)).$e/eg;�@�@�@�@�@�@�c�c�c(2)

�@ print w;

�@}

�@print w "</PRE>\n";

�@print w "</BODY>\n";

�@print w "</HTML>\n";

�@��قǂ̃X�N���v�g�ƂقƂ�Ǖς��܂��A(1)�ŃT�u���[�`�����Ăяo���Ă���_�ɒ��ӂ��Ă��������B(2)�ł́Am2html���Ԃ��Ă��ꂽ�t�H���g���Ƒ㗝�������������āA�^�O�̌`�ɂ��Ă��܂��im2html�ɂ��Ă͑�14�͎Q�Ɓj�B

�@���̃X�N���v�g�ŁA��قǂ̗ᕶ�͎��̂悤�ɕω����܂��B

�@�i�O���j

�@�b�������Łu�l�v��<FONT face="Mojikyo M117">��</FONT>��

<FONT face="Mojikyo M117">��</FONT>�ł��B�����猩���l�̎p��

��ł��傤���A������Ɨސl���ɂ������܂��B

�@�i�㗪�j

.

�@���āA�ȏ�̃e�N�j�b�N����g����A�������t�H���g��Unicode�������u���E�U�ŗx��A���ʂ̃y�[�W�Ƃ͈ꖡ������z�[���y�[�W���ł���͂��ł��B

�@�������t�H���g�́A��������������l�X�̏�M�ɂ���č��ꂽ���̂ł�����A�w���C�ȑ��Y�N�̂����������L�x�̂悤�ȃz�[���y�[�W�����̂Ɏg���邱�Ƃ͂���߂Ă܂�ł��傤���i�b�������➐������g�����u�����������L�v������A���Ă݂����C�����܂����j�A�m�I�T���S�Ɉ�ꂽ�z�[���y�[�W�����܂�Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B

�w���̕������x�̃o�i�[�͒���܂������H�@���ꂪ�ς�A�������J�I

.

�P

���m�ɂ́AISO/IEC 10646�Ƃ������ۋK�i�̔ԍ��Ȃ̂����A�����_�ł�Unicode�Ɠ����B

.

�R�����@�����̗F�B�ɁA������Ń��[���𑗂��́H

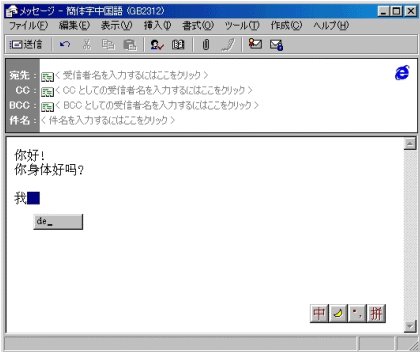

�@�w���̕������x�̃��[�U�ɂ͂��낢��ȕ�������Ǝv���܂����A���̒��ł����Ȃ�̊������߂�Ǝv����̂��A�u��������������g�������I�v�Ƃ������Ƃŋ�J������Ă��������Ǝv���܂��B���Ă������Ƃ��ɏo����Ă����̂́A�u?�D�v��u�������v�ȂǁA�����ł͂�������������O�̊��������{�̃R���s���[�^�ł͎g���Ȃ��A�Ƃ��������Ƃł������A���ۏ����O�܂œ��{��OS��Œ�������܂Ƃ��Ɉ�������̂Ƃ����AMacintosh��Chinese Language Kit��Unix��Mule�Ȃǂł���A����ɔ�ׂē��{���Windows�Œ�����������̂͂��Ȃ��V���Ă��܂����B

�@�������ŋ߂ł́A������������J������Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ł��B�u�����v�u�o���v�u���{�^�C�v�v�ƌ�����IME���w��������AMicrosoft�������Ō��J���Ă���uGlobal IME�v��u����V�����E�V����IME�v�u����s���C���A���@�v���_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��܂��i�R�����u

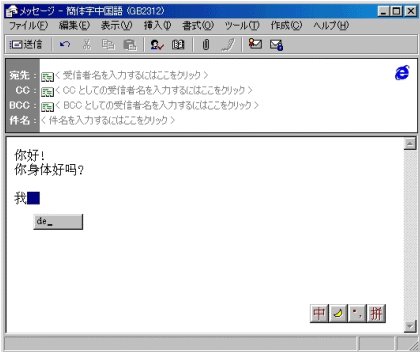

Internet Explorer��Unicode

�v�Q�Ɓj�B�y�}1�z�́A���{���Windows98��Outlook Express��ŁA�uGlobal IME�v���g���ăs���C���Œ��������͂��Ă����ʂł��i�E���̃A�C�R�����AGlobal IME�ł��j�B����ŏ����ꂽ���[���́A�����̗F�l�̃R���s���[�^�ł�������ƕ\������邱�Ƃł��傤�B���̂�����̎���ɂ��ẮA�����������������ҁw�d�]�����w�x�ɏڂ���������Ă��܂��̂ŁA��������Q�Ƃ��Ă��������B

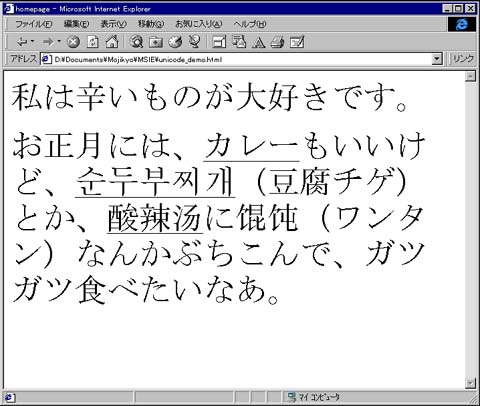

�y�}1�z

�@�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ��\�ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA���ʂȂ��Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��AWindows98��NT4.0����������Unicode�Ƃ���������R�[�h���x�[�X�ɂ��č���Ă��邩��ł��BUnicode�ɂ́A20,000�����銿�����͂��߂Ƃ���e���ꂪ�A���S�ɂƂ͂����Ȃ��܂ł��A������x���p�I�Ȕ͈͂Ŏ��^����Ă���A������̒��ɂ͊ȑ̎���ɑ̎��Ƃ������������܂܂�Ă��܂��BUnicode�͍��ۋK�i�ł���ISO�ɂ���������Ă��܂�����A�����̗F�B�Ƀ��[���𑗂肽���ꍇ�́A�w���̕������x������ɁA��ɂ������悤��Unicode�x�[�X�̑�����V�X�e�����g���̂����ɂ��Ȃ����������낤�Ǝv���܂��B

�@�ł��A����ł�����������Ȃ��I�o�Ȃ�����������I�Ƃ����ꍇ�͕K������܂��B�����l���g���u����������Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł�����A�d��������܂���B���������ꍇ�́A�������t�H���g��HTML���[��������đ���i�y�}2�z�AHTML�ҏW�ɂ��Ă�

��5��

�Q�Ɓj�A�Ƃ�����D���g���킯�ł����A���̏ꍇ���Ȃ�ׂ��A�r�b�g�}�b�v�t�H���g��Y�t���đ����������A����Ƀ��b�Z�[�W���`��\���������悤�ł��B�������AHTML���[���������Ȃ����̐l������킯�ł����A���������[���͖{���Ɂu�Ō�̐�D�v�Ƃ�����������ł��傤�B

�y�}2�z

.

�R�����@Internet Explorer��Unicode

1.�@Internet Explorer�̑������

�@�܂��A�y�}1�z�̃z�[���y�[�W�����Ă��������B

�y�}1�z

�@�ꌩ���Ă킩��悤�ɁA���{��ƒ�����Ɗ؍��ꂪ�\������Ă��܂��B����͂ǂ�����č�����Ǝv���܂����H�@�������t�H���g���g�����̂ł��傤���H

�\�\�������ɕ������t�H���g���g���A�ȑ̎����܂ޒ����̊�����\�����邱�Ƃ͂ł��܂����A�؍���̃n���O�������܂ł͖����ł��i�����I�Ɏ��^����邩������܂���B���҂��܂��傤�j�B�ł́A�ǂ�����āH

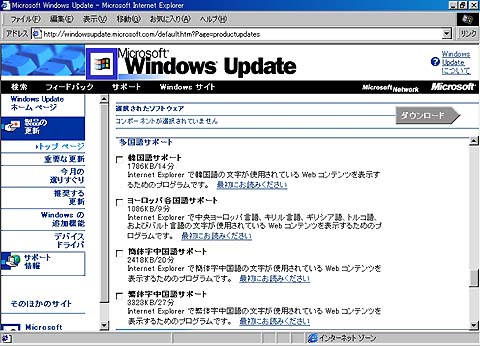

�@Microsoft Internet Explorer��Unicode���T�|�[�g����Ă���AUnicode�͈̔͂̕����Ȃ�AWindows��ŊȒP�ɕҏW������{�������肷�邱�Ƃ��ł���̂ł��B

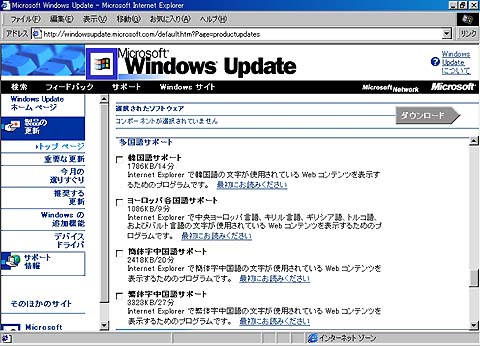

�@Unicode�̕��������邽�߂ɂ́A����ɑΉ������t�H���g���K�v�ł����A������i�ȑ̎��E�ɑ̎��j�ƃn���O���Ɋւ��ẮAMicrosoft�������Ō��J���Ă��܂��BInternet Explorer�̃o�[�W������4�ȍ~�̏ꍇ�A���j���[�́m�w���v�n���m���i�X�V�n�ƃ|�C���g����ƁA�A�b�v�f�[�g�Ɋւ���y�[�W�iOS�ɂ���ĈقȂ�悤�ł��j���\������܂��B�����ɂ���u�����̌���̃T�|�[�g�v���邢�́u������T�|�[�g�v����A�������؍���̃I�v�V������I���A�C���X�g�[�����邱�Ƃ��ł��܂��y�}2�z�B

�y�}2�z

�@�܂��A�������؍���̒m��������l�Ȃ�AMicrosoft�������Ō��J���Ă���uGlobal IME�v��u����V�����E�V����IME�v�u����s���C���A���@�v�i�u����v�Ƃ͒������Micro-soft�j�Ȃǂ��g���āA���{��Windows��Œ�����E�؍��ꓙ�ʂɓ��͂��邱�Ƃ��\�ł��i�������AGlobal IME�́AInternet Explorer�܂���Outlook�ɂ������͂��邱�Ƃ��ł��܂���B�܂��AOS��A�v���P�[�V�����ɂ���ẮA������IME�����������삵�Ȃ��ꍇ������܂��̂ł����ӂ��j�B�ڂ����g�����ɂ��ẮA�����������������ҁw�d�]�����w�x���Q�Ƃ��Ă��������B

�@Internet Explorer�̂ق��ɂ��AWindows�A�v���P�[�V�����̂��܂��܂ȂƂ����Unicode�����i��ł��܂��B�L���ǂ���ł́AMicrosoft Word��97�ȍ~��Unicode���T�|�[�g����Ă��܂����A�ꑾ�Y��Office 8�G�f�B�V�����ȍ~��ATOK�̃o�[�W����11.1.1�ȍ~���܂��AUnicode���g���������̊�������͂��邱�Ƃ��\�ł��B

�@�\�ʓI�ɂ�JIS�R�[�h�œ����Ă���悤�ɂ݂��Ă��A�����̏����iWindows��COM�I�u�W�F�N�g�Ԃ̒ʐM�Ȃǁj�ł�Unicode���f�t�H���g�E�R�[�h�ɂȂ��Ă�����A�܂��A�����㌾��Ƃ��Ē��ڂ��W�߂�Java���AUnicode���l�C�e�B�u����ƂȂ��Ă�����ƁAUnicode�͉B�ꂽ�Ƃ���ł��łɃ��W���[�ɂȂ����܂��B�����AJIS�Ȃǂ̊����̃R�[�h�ŏ����ꂽ�f�[�^��t�@�C���̖c��Ȓ~�ς����邽�߂ɁA�킴�킴Unicode��JIS�̂悤�ɂӂ�܂��ē��삵�Ă���A�Ƃ����킯�ł��B

�@���ꂩ��́AXML��Java�Ȃǂ�Unicode�����C���Ƃ����V�X�e�����A�C���^�[�l�b�g����Ăǂ�ǂ�ƍL�܂��Ă����ł��傤����A������A������O�ɂȂ��Ă��邩������܂���B

.

�@�w���̕������x�ɂ́A�����ɋ����̂���l�ɂƂ��Ă��ꂵ���A���܂��܂Ȋ����ȊO�̃t�H���g��������Ă��܂��B

�@

SAT�P

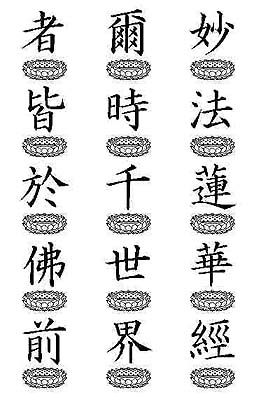

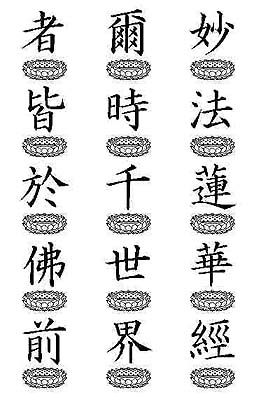

�ȂǁA���������Ō��J����Ă���w���@�@�،o�x�̃e�L�X�g�ƁA�@�ؑ�̃t�H���g��g�ݍ��킹�āA�w

�ꎚ�@�䖭�@�@�،o�Q

�x�����[�v����ōČ����Ă��܂��Ƃ����̂��I�c�Ȃ��̂ł����y�}1�z�A����͂P��ނ̃t�H���g�����g���Ă��Ȃ��̂ŁA�u�V�ԁv�Ƃ����ɂ͕�����Ȃ���������܂���B

�y�}1�z

�@�����������낢�����͂Ȃ����ƁA�w���̕������x��T���Ă���A�����ɋC�Â��̂��u�����\�v�̑��݂ł��B���C����ʂ̃��j���[���A�m�R�[�h�\�n���m�����\�n�ƃ|�C���g���Ă����A����ȏ��̞̂������܂����R�ƕ���ʂ��o�ꂵ�܂��y�}2�z�B����́m����n�̂Ƃ���ł́A�u���́v�u���́v����n�܂��āu��\���́v�܂łƁA����ɉ����āu�����v�Ƃ������ڂ�I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����A����́A�`���I�Ȟ������܂̔z��ɂ����̂ł��B

�y�}2�z

�@�u���́v����u��\���́v�́A��������̒q�L���������w�����L�x�ɐ������u���\���́v�̂��ƂŁA��b�R�ܑ̌�@���R���d�����Ĉȗ��A����Ɏ���܂Ŏ��܊w�̊�b�E����Ƃ���Ă������̂ł��B���ꂼ�Ꞑ��i�T���X�N���b�g��j�̉��C�ʂɂȂ��Ă���A���͂́u�މ���

�́v�i�u���E���[�́v�ƓǂށB�������u���v�́A�L���L���u�[�v�ɑ�������j�Ƃ�����ɁA�ŏ��̂Q�������Ƃ��ĕʖ��Ƃ��Ă��܂��B�u�����v�͕ꉹ�̂��ƂŁA�\���Ȃǂƌ����Ă��܂��B�w���̕������x�̞����\�ł́A�َ��̂����^���Ă��邽�߁A�����葽���Ȃ��Ă���悤�ł��B

�@�����ƌ����ƁA���D�⑲�s�k�ɏ����ꂽ���̂���ʓI�ł��ˁB�܂��ŋ߂ł́A��Ҍ����̗m���Ƀv�����g����Ă���̂��������܂��̂ŁA����I�ȃf�U�C���Ƃ��Ă��D��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�M�҂������ƕ����Ďv�������ׂ�̂́A�u��q��䶗��v�i���ザ�܂�j�ł��B�݂Ȃ������䶗��͂������ł��傤���A�����ŏ����ꂽ��䶗����������Ƃ͂���ł��傤���H�@�����ɂ͞����̈ꎚ�ꎚ�������E��F�̃V���{���ƌ��Ȃ��Ă�����u��q�v�Ƃ���v�z������̂ł����A��䶗��ŏ����̐}�G��`������ɁA���ꂼ��ɑ��������q�A���Ȃ킿������z�u�����̂��u��q��䶗��v�ł��B

�@�y�}3�z�́A�M�҂����݂�Microsoft Word�̃h���[�@�\�ō��n�߂��A�ّ��E��䶗��̒��S�A���䔪�t�@�Ƃ���ӏ��̍�ƒ��̉�ʂł��B�ǂ��ł��A���������ł��傤�H�@��䶗��̉��S�Ƃ�����q�ߐs�����ɂ́A�r�����Ȃ����Ԃ��������Ă��܂������ł����A��肪��������܂��B

�y�}3�z

�@�܂��A�����I�ɂ́AHTML��XML�ř�䶗���`����������邩������܂���B���ɁA�������XML��HTML�ł̓h���[�}�`��`��ł���悤�ɂȂ�Ƃ����܂�����A���ꂪ����������h���[�\�t�g�ɑS������Ȃ��Ă��A��䶗��������ł������ł��B��䶗��͂�����������@���̂��Ƃ�̋��n�A���Ȃ킿���̉F���S�̂�\���������̂ł�����A���ꂪ�C���^�[�l�b�g�Ƃ������F���ɕՍ݂���i�܂�A�ǂ�����ł��A�N�Z�X�ł���j�Ƃ������Ƃ��l����ƁA������Ƃ킭�킭���Ă��܂��܂��B���ꂱ���܂��ɁA�V�E���V�т̋��n�H�I

����6�́@�Z���^����륃f�[�^�x�[�X�ł�������

����7�́@���[�v���Ŋy�X�����쐬

2.�@���[�v���\�t�g�ʼn��K�X����

4.�@��������͂��݂�Ȃɓǂ�ł��炨��

�����H��

�p�\�R���I�I�����p

�����ł́A����̎d���⌤���Ŋ����𑽗p�������ꍇ�̎�������Љ�����܂��B��̓I�ȗ�̒�����A��肽�����Ƃ���������e�N�j�b�N�����ݎ���Ă���������K���ł��B

�@

�����̂悤�ȕ��Ɂ�

����8�́@�������������e�}�j���A��

1.�@ATOK��MS-IME�Ȃǂő���������

3.�@Unicode�ɂ����Ȃ��������u���v�ɕϊ�����

4.�@�������ԍ����u���v�ɕϊ�����

1.�@Windows DTP�ƕ�����TTF Windows��

2.�@Macintosh�ƕ�����TTF Macintosh��

6.�@���������ԍ��Ƃ��Ẳ���

5.�@�O���̍쐬

�i�m�W���̊O��]�Ƃ��ăR�[�h�ʒuF040�ɓo�^����ꍇ�j

����10�́@���f�B�A�����ƕ�����

2.�@�������t�H���g�̊��p����

����11�́@�p�[�\�i�����ł̊�����������̎���

1.�@�l���n�����ƃt�B���^�n�v���O����

3.�@�ŋ��̊����G�f�B�^�@Aprotool TM Editor

5.�@Aprotool TM Editor�̊O���T���Q�[�g

6.�@Aprotool TM Editor�ŕ��������g���Ă݂�

7.�@Aprotool TM Editor�̍���

�R�����@��������TRON�ɍڂ�!�H

����12�́@�f�[�^�x�[�X�̖�����

�\SAT�ƕ�������XML

1.�@���E�Ɍ��������ꂽ "Mojikyo"

2.�@���T�̓d�q���Ɓw���̕������x

3.�@XML�Ɓw���̕������x�\�f�[�^�x�[�X�̖����Ɍ�����

����13�́@�������ԍ����g���������̓��v����

1.�@�������ԍ��ƃR���s���[�^

2.�@����F�w���@�@�،o�x�̊����p�x����

����14�́@�������ԍ����������߂̔ėpJPerl�X�N���v�g

����15�́@������������ւ̂��U��

����16�́@�����^�����̓o�^�ɂ���

����17�́@�t�^CD-ROM�̎g������

1.�@�����p�̑O�ɕK�����ǂ݂�������

.

���J�{�@���

�i���ɂ��ƁE�����Ђ�j1971�N�E���쌧���܂�

- ���������F

���m��w��w�@���w�����ȍ����w��U���m����ے�

- ���@���F

�w�ɑ�w���w�������w�ȑ��B���m��w��w�@���w�����ȍ����w��U���m�O���ے��C���B�C�m�i���w)�B������������Q���B�����O�����w�A�W�A�E�A�t���J���ꕶ�������������⏕���i1999�N3���܂Łj�Ƃ��ĐVJIS�K�i����Ɋւ���b����������ƂɌg���B

- ����v�_��

* �w�V���ݗt�W�x�{���Z���ɉ������T�O�̓����ɂ��ģ�i�w���m��w��w�@�I�v�x��35�W�A1999�N2���j

* �u������{�w�V���ݗt�W�x�̉��l�čl��i�w���m�����x������82�j�i�ʊ�316�j)�A1999�N3���j

* �w�d�]�����w�x �����������������ҁi����)�A�D���o�ŁA1998�N

���t�@�Ύ�

�i����E�������j1972�N�E���{���܂�

- ���������F

���m��w��w�@���w�����ȕ����w��U���m����ے�

- ���@���F

����c��w��ꕶ�w�����m�N�w��C���B���m��w��w�@���w�����ȕ����w��U���m�O���ے��C���B���{��x�w�����w��f�[�^�x�[�X�Z���^�[�厖�A�呠�o�e�L�X�g�f�[�^�x�[�X��������ǂƂ��āA�����w�ɂ�����R���s���[�^���p�Ɍg���B

- ����v�_��

* �u�@���@�́u�����ցv���čl�\����`�т𒆐S�Ɂ\�v(�w��x�w�����w�����x47-1�i93)�A1998�N12���j

* �u���]�w�@�����]�x�̕����Ɖ��߁v(�w���m��w��w�@�I�v�x ��35�W�A1999�N2���j

* �w�d�]�����w�x �����������������ҁi����)�A�D���o�ŁA1998�N

���쑺�@�p�o

�i�̂ނ�E�ЂłƁj 1973�N�E�R�������܂�

- ���������F

���m��w��w�@���w�����Ȓ����N�w��U���m����ے�

- ���@���F

���m��w���w�������N�w���w�ȑ��B����w�@���w�����Ȓ����N�w��U���m�O���ے��C���B���������ɂ�����R���s���[�^���p�ɂ��Č������B

- ����v�_��

* �u�w�t�H�ɘI�x���e�i�\��)�v�t�H�ɘI������i�����j(�w���m��w���w�������N�w���w�Ȋw�ȋI�v�x��U���A1998�N2��)

* �u���O�p�Ƃ��Ă̕������߁|�w��^�сx���߂��߂����ā|�v(�w���m��w��w�@�I�v�x��35�W�A1999�N2��)

* �w�d�]�����w�x �����������������ҁi����)�A�D���o�ŁA1998�N

�����R�@�و�

�i�悱��܁E���傤�����j1959�N�E���Q�����܂�

- ���������F

�������ꌤ������C������

- ���@���F

1981�N���l������w����w���S���w�ȑ��A1985�N�}�g��w��w�@�S���w�����Ȕ��m�ے��ފw�A���m�i�S���w)�B���{����H�w��1997�N�x�_���܂���_������Ǝ�܁B���͔F�m�S���w�ƕ������f�B�A�w�B

- ����v�_��

* �w�\�L�ƋL���i�S���w���m�O���tNo.26)�x���{�S���w��A1997�N

* �w�V���d�q���f�B�A�̊����F�����V��CD-ROM�ɂ�銿���p�x�\�x�������ꌤ�����v���W�F�N�g�I��No.1�i���Ғ�)�A�O�ȓ��A1998�N

* "Development of a Japanese Kanji Character Frequency List."�i�����j Twelfth International Unicode / ISO 10646 Conference : Conference Pro-ceedings, Part 1.�C1998

�������@�G�V

�i�����͂�E�Ђ�䂫�j1965�N�E�����s���܂�

- ���������F

�������ꌤ����������

- �����@���F

1993�N����c��w��w�@���w�����ȓ��{���w��U���m����ے��P�ʎ擾�A�C�m�i���w)�B�������q��w��C�u�t���o�āA���݁A�������ꌤ��������̌n�������������BJCS�ψ���iJIS���������E����j���̈ψ��߂�B���͍���w�i�����E�\�L)�B

- ����v�_��

* �w�V���d�q���f�B�A�̊����F�����V��CD-ROM�ɂ�銿���p�x�\�x�������ꌤ�����v���W�F�N�g�I��No.1�i���Ғ�)�A�O�ȓ��A1998�N

* �u�����ƈʑ��v����w��w����w�x163���A1990�N

* �u��Ñ������v�Ɋւ���l�@��w�����w�����x105���@1991�N

���J�c�L�@��v

�i�₽�����E�˂��j 1932�N�E�������܂�

- ���������F

���A�y�w���u�t

- �����@���F

������w���p�j�ȑ��A�����A�y�w�������B

- ����v�_���F

* �w���㕶�v��@�x�O�ȓ��A1989�N

* �w���{�ւ̈⌾�|���c������^�|�x(����)�A���Y�t�H�A1995�N

* �w�����́u���`��u���̣�u���́v�ɂ��āx�w���A�y�w�������I�v�x��4���A1997

.

���t

�p�\�R���I�I�����p ���̕������O�ꊈ�p

--------------------------------------------

1999�N4��30�� ��1�� ���s

1999�N5��25�� ��2�� ���s

���� �W:

�@�@������������

�@�@��220-0073 �_�ސ쌧���l�s���扪��1-17-3

�@�@�u�T�c�r���QF

���� �s:

�@�@������� �I�ɚ������X

�@�@��163-8636 �����s�V�h��V�h3-17-7

�@�@�d�b 03-3354-0131�i���\�j

�@�@----------------------------------------

�@�@��156-8691�����s���c�J����u5-38-1

�@�@�o�ŕ��i�ҏW�j �d�b 03-3439-0172

�@�@�z�[���Z�[�����i�c�Ɓj�d�b 03-3439-0128

�����̕����� �J���E����

�@�@������� �G�[�A�C�E�l�b�g

�@�@��220-0073 �_�ސ쌧���l�s���扪��1-17-3

�@�@�d�b 045-311-0124

--------------------------------------------

������F�V�� ��

���J�o�[CG�F�r�� �T�i

c1999 Mojikyo Institute

��� �F ������Ѓf���V���N

|

�v�Ɓu

�v�Ɓu �v�Ƃ������́AUnicode�Ƃ��������R�[�h�Ɋ܂܂�Ă��镶���ł��BUnicode�͖�Q�����̊����̂ق��A���܂��܂ȍ��̕��������^�����R�[�h�ł���AInternet Explorer��Netscape Communicator�Ȃǂ�K�ɐݒ肷�邱�Ƃɂ���āA�������t�H���g�̑��l���ɂ͋y�Ȃ��ɂ��Ă��A���Ȃ葽���̕�����\�����邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������t�H���g���t���[�Ō��J����Ă���Ƃ͌����A�S���E�ɕ��y���Ă���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł�����A���ۋK�i�ɂƂ肢����Ă���Unicode��D�悵�Ďg���A�Ƃ����̂��}�i�[�ƌ����邩������܂���B���̕�����Unicode�Ɋ܂܂�Ă���̂��ǂ����ɂ��ẮA�w���̕������x���i�ł́u�������v�E�B���h�E�Ȃǂł킩��܂��B

�v�Ƃ������́AUnicode�Ƃ��������R�[�h�Ɋ܂܂�Ă��镶���ł��BUnicode�͖�Q�����̊����̂ق��A���܂��܂ȍ��̕��������^�����R�[�h�ł���AInternet Explorer��Netscape Communicator�Ȃǂ�K�ɐݒ肷�邱�Ƃɂ���āA�������t�H���g�̑��l���ɂ͋y�Ȃ��ɂ��Ă��A���Ȃ葽���̕�����\�����邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������t�H���g���t���[�Ō��J����Ă���Ƃ͌����A�S���E�ɕ��y���Ă���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł�����A���ۋK�i�ɂƂ肢����Ă���Unicode��D�悵�Ďg���A�Ƃ����̂��}�i�[�ƌ����邩������܂���B���̕�����Unicode�Ɋ܂܂�Ă���̂��ǂ����ɂ��ẮA�w���̕������x���i�ł́u�������v�E�B���h�E�Ȃǂł킩��܂��B