| eBookの最新動向 =この2年間の出来事= |

1998年秋からの2年間で、電子出版をとりまく状況は様変わりした。それは、CD-ROMなどのパッケージメディアを使った辞書の電子化から、インターネット出版という、出版の仕組み自体を改革する大きな潮流であった。20世紀の最後の2年間についてレポートし、21世紀の新しい印刷・出版環境を考える一助としていただきたい。

On ScreenからOn Paperへ

1998年11月15日、日曜日。米国Las Vegasで毎年開催されるコンピュータ業界最大の展示会Comdex FallでMicrosoft社会長のBill Gatesが基調講演を行った。6000人の聴衆を前に、彼は90分間のセミナーの20分ほどを使って、インターネットを使った出版について解説した。

Bill Gatesのスピーチは以下のようなのもであった。

「今、我々は液晶画面(On Screen)で電子メール、ホームページ、百科事典などを読んでいる。また、紙(On Paper)で新聞、雑誌、本を読んでいる。10数年で、これらもOn Screenに移行させたい。そのためにMicrosoftは様々な仕組みを提供する。」

これは、単に「紙」から「液晶」への読書媒体の変化ではなく、On Screenの裏側には、出版物のデジタル化と、インターネットという巨大な化け物が潜んでいる。

彼は、On Screenで本や雑誌を読むための仕組みとして、液晶画面を高精細に見せるClearTypeと、eBookデータの標準フォーマットであるOpen eBookについて説明した。

ClearTypeは、画面を紙面に近づける際に、画面の最大の弱点である解像度の低さを補う技術である。印刷物は1200から3000DPI(インチ当たりのドット数)の版下で作られているが、画面は古いMacの72DPIから最大でも200DPI止まりである。ClearTypeはカラー液晶ディスレイのRGBを個別に光らせて、モノクロで横方向三倍の解像度を得るというものである。この技術を開発中の読書ソフトウェアや次世代のオペレーティング・システムに搭載するとの事であった。

Open eBookは、Microsoftも参加した、業界標準策定のプロジェクトで、珍しいことに米国政府の標準化機構であるNISTが主導して、仕様策定を行っている。

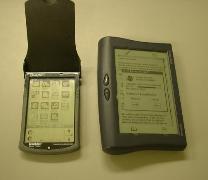

Rocket eBook

1998年11月、Comdex Fallの会場で読書端末の品評会が開催された。EveryBook、SoftBook、Rocket eBookの三製品が壇上に並び、メーカー側からの商品説明の後、人気投票が行われた。完成品のRocket eBookがトップとなったが、試作機であるEveryBookの見開きニ画面液晶には、多くの聴衆が興味を持っていた。

品評会終了後、Rocket eBookに人が群がり、私も手に持ってみたが、厚みが均一ではなく、厚い部分に大きなバッテリーが入っているので、10時間以上の電池寿命があるという。「これからサンフランシスコに行くが、ダウンタウンのどこで売っているの」と聞いたら、名刺の裏に、すらすらとURLを書いてくれた。帰国後、早速、事務用品のオンラインショップから購入したが、送料込みで500ドルくらいであった。

その後、1999年2月に、Open eBook関連の打ち合わせのために開発元のNuvoMedia社を訪問した。シリコンバレーの中心Palo Altoにあり、新オフィスに引っ越したばかりで100名規模の会社となっていた。近所のSoftBook Press社の技術者も参加して、Open eBookの日本語化について簡単な話をしたが、この二社、競合関係にあるのに、非常に仲が良いのが印象的であった。

Comdex FallでのBill Gatesの基調講演やeBook品評会の模様を、日本の電子出版関係者にいち早く伝えたいと思い、Las Vegasのホテルでデジカメ写真を編集し、レポートをHTMLにして、ダイヤルアップでインターネットに入り、ftpで会社のホームページに登録した 。

自分でインターネット出版を実行したわけだが、このように誰でも簡単に情報の送り手になれるインターネットという仕組みの素晴らしさを、電子出版関係の方に体験していただけたと思う。

|  |

| Rocket eBook | NuvoMediaの名刺 裏にショップのURLを書いてくれた |

Open eBookと電子書籍コンソーシアム

1998年のComdex Fallの一ヶ月前に、日米でコンソーシアムが誕生した。米国は前出のOpen eBook Initiative(OeBF)、日本は電子書籍コンソーシアム(EBJ)である。

OeBFをNISTが主導したのに対して、EBJは通産省の外郭団体である日本情報処理開発協会(JIPDEC)の予算を使って、出版社が主導権を持ち、シャープ、日立、NTTが参加して、インターネットを使った出版物のダウンロード販売の実証実験を行った。

日本が世界市場を席巻しているコミックや外字問題を考慮して、画像での配信を行った。画像形式の場合、300頁のコミック本は、圧縮しても30MBくらいになる。1頁が100KBという大きなファイルサイズとなり、ダウンロードには不向きである。

EBJは出版社以外に書店、取次、印刷会社、コンピュータメーカー、ソフトハウスそしてコンビニや衛星通信会社までも巻き込み、参加企業がみんなで電子書籍の勉強を行った。その中で、データサイズの問題は、衛星からのダウンロードとキオスク端末による販売という方法で解決が図られた。

データサイズ問題は、xDSLや光ファイバー網の整備など、日々のインターネット技術の進歩により、都市部では2001年中に30MBが数分でダウンロードできるようになると思われる。先端テクノロジーを使ったベンチャー企業やコンソーシアムは、ペンOSのGO社やオブジェクト技術のTaligent社のように早すぎる場合があるが、電子書籍コンソーシアムの画像データも、数年早い選択であった。

OeBFも迷走している。インターネット上のデータ形式は、HTML、XML、JPEGなど標準化すべきであるという考えから、データ形式を規定したが、DRM(Digital Rights Management:著作権管理方式)の問題で、中間形式としての意味しか持ち得なくなっている。

それに、OeBFの中核eBookベンチャー企業であったNuvoMedia社、SoftBook Press社などの商品開発スケジュールの問題で、HTMLのサブセットという貧弱な仕様になってしまった。また、XMLが台頭する前に仕様が決められたため、XMLの思想の一部しか採用されていない。

その上、この西海岸の二社が2000年1月にGemStar社に買収され、東海岸のeBookベンチャーで創設メンバーでもあるGlassBook社も2000年8月にAdobeに買収されてしまった。MicrosoftはOeBFにそれほど熱心ではなく、NISTがいくら鐘や太鼓を叩いても、踊り手が不足した状態となっている。

|  |

| 幻の読書端末 | 配信の仕組み |

JepaXとXMLの活用

1999年3月、日本電子出版協会(JEPA)で、出版データフォーマット標準化研究委員会が発足し、XMLを使った交換用データ形式の標準化作業が開始された。

これは前出のEBJが外字問題やコミックの関係で画像形式を採用し、OeBFがHTMLのサブセットで英文eBookフォーマット策定したため、「テキスト」で「日本語eBook」の「交換用フォーマット」が必要となったからである。

1998年秋のGill Gatesの講演やRocket eBookの登場で、日本の出版社でも、自社の新書、文庫、実用書などのテキスト系出版物をどのようなフォーマットでデジタル化しておくべきか、という議論が起こった。その解決策として考えられたのが、JepaXである。

3月から一部の出版社との議論を開始し、0.1版の仕様を5月にインターネット上で公開した。これと同時に、メーリングリストを使って仕様検討を行った。

日本での各種仕様の策定は、非公開で、業界の利益代表者数名が分担する場合が多いが、JepaXは、私が委員長だったため、「公開されたMLでの議論」、「仕様書のライターは一人だけ」という方針で策定を進めた。

JepaXは、現在0.9版というほぼ完成の状態となっているが、XMLがベースなので、OeBFやHTML、T-Timeなどへの変換用XSLが公開されており、出版界でも重宝に使われているようである。

JepaXは、紀伊國屋書店がMicrosoftと組んで、ReaderのeBook書店を作る、今の時期に効果を発揮する。つまり、Reader用のeBookを出版社が作りたいと思っても、まだ、Readerの日本語仕様は公表されていない。それでは、発表までデジタル化作業を待つかというと、今すぐJepaXでデジタル化しておき、Readerの日本語仕様が発表された後に、XSLを使って、いとも簡単に日本語Readerファイルが生成できるのである。

JepaXは外字のコード化についても、明確な方針を提示した。外字をXMLで表記する際、どのようなコード系を使うかは大問題である。幸い、今昔文字鏡という約90,000文字の検索システムが市販され、フォントが無償提供されていたので、これを使うことにした。

文字鏡番号を使ったXMLでの外字表記方法は、戦後すべての官報、約90万頁をXML化するプロジェクトでも採用され、膨大な使用実績が作られた。

Dick Brassの未来予測とMicrosoft Reader

1999年9月、San Franciscoで毎年開催される夏のSeybold Seminarで、MicrosoftのeBook担当副社長Dick Brassが、キーノートスピーチを行った。彼はその中でMicrosoft Readerという読書用ソフトウェアと、2020年までの非公式な未来予測を発表した。

未来予測がなかなか振るっているのでご紹介する。2000年にはReaderが出荷され、100万本以上のeBookタイトルが販売される。2002年には200DPIの液晶が登場し、ClearType技術によって紙に匹敵する解像度が実現する。2003年には1ポンド(450g)以下の読書端末が登場し、バッテリー寿命は8時間以上、価格はモノクロで99ドルとなる。

この調子で、2020年には出版物の90%がeBookになり、「本」の定義が紙の本から電子の本に変更される、としている。

彼は、2000年9月のSeyboldでも新しい未来予測を発表した。そこでは、2001年に電子教科書が登場し、2018年には主要な新聞が電子化される、とある。また、eBookに対して、pBookという単語を使い始め、「紙」と「液晶」を対等な関係にしつつある。

Readerは、昨年8月にMicrosoftのサイトで一般公開され、初日10万人がダウンロードした。書店はBarnes and Nobleが担当し、100冊の無料eBookのほか、Star Trekシリーズなどが5ドル程度で販売されている。

Reader用の.lit(ドットリット、文学を意味するLiteratureから)というファイルは、一般ユーザでも簡単に作ることができる。Readerのサイトに、Word 2000のプラグインが用意されており、これをダウンロードすると、Wordの「ファイル」メニューに「Read...」というメニューが追加される。文章を作ってこのメニューを選択するだけで、eBookが出来上がる。

日本の出版界では、インターネットで中抜きを心配する声がしきりであるが、印刷所抜き、取次抜き、書店抜きだけではなく、出版社抜きの著者と読者しかいない仕組みが、すでに登場しているのである。

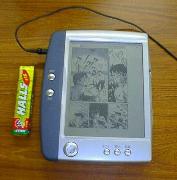

GemStarの読書端末とeBookMan

昨年から今年にかけて、米国で多数の読書端末が登場した。

テレビのGコード予約で有名なGemStar社が前出のNuvoMediaとSoftBook Pressの二社を購入し、RCAに生産と販売を委託して、REB1100、REB1200のニ機種が登場した。前者は、モノクロ液晶で何と最長40時間ものバッテリー寿命を誇っている。後者はカラーVGA(480x640)で、LAN端子が付いているので、読書用だけではなくインターネットのブラウズ端末としても最適である。

1999年からMicrosoftが「タブレットPC」というデバイスを提唱し始めた。インターネット上にホームページが溢れ、それを見るためだけのデバイスが必要となってきたためである。ノートPCの隣にブラウザーと読書ソフトのみが入ったタブレットPCが置いてあり、両方を使って仕事をする人も増えるであろう。REB1200は、タブレットPCの走りとしても注目される。

米国で辞書端末のトップ企業として有名な、Franklin社が満を持して発表した読書端末eBookManも素晴らしい出来栄えである。Palmと同じサイズのボディーに240x200のモノクロ液晶を入れ、読書だけでなくMP3で音楽を聴いたり、Audibleの朗読を聞くこともできる。低価格機は130ドルと桁違いの安さなので、ヒット間違いなし。読書ソフトはMicrosoft ReaderのeBookMan対応版が登場する予定である。

また、昨年11月のComdex Fallでは、Bill Gatesが恒例のキーノートでWindowsの次期バージョンであるWhistlerを搭載したタブレットPCを発表した。展示会場にはLinuxやNational SemiconductorのGeodeチップを使ったタブレット型やワイヤレスのPCがたくさん展示されていた。

|  |

| MicrosoftのタブレットPC | 東芝の未来読書端末 |

21世紀の読書環境

「紙はなくなるか」という議論が盛んに行われているが、私は、印刷会社や出版社の方々に、「たまたま紙だった」という気持ちを持っていただきたいと思っている。「感動」や「情報」や「知識」を伝える手段が、この2000年間たまたま紙だった、この550年間たまたま印刷術だった、だけのことである。

On PaperからOn Internetへの発想の転換が、今、出版界に求められている。

10年後、家庭や職場には、A4サイズで100g程度の液晶の板がたくさん転がっている。これがBlueToothや無線LANなどでホームサーバに接続され、パソコンにも、電話にも、インターネット端末にも、そして本や新聞や雑誌にもなるのである。

居間だけでなく、寝室やトイレや浴室の壁には30インチ以上の液晶板がいくつもはめ込まれており、これがテレビやビデオやパソコンやインターネット端末となっている。

情報の個人所有は消滅し、Information at your fingertips つまり、パチンと指を鳴らすだけで自分の得たい音楽や本、雑誌、そして映像が手に入るという、ドラえもんや鉄腕アトムで夢見た未来世紀が、すぐそこまで来ているのである。

| Kazuo Shimokawa [EAST Co., Ltd.] |